Que l’État se contente d’être juste, nous nous chargerons d’être heureux.---- Benjamin Constant

Chaque Québécois doit plus de 34 000 $ au provincial seulement

Vaut mieux en rire!

Avant de couper des centaines de millions dans les services, est-ce qu’on peut avoir les services ? - Michel Beaudry

31 juillet, 2015

La réflexion du jour

La fantastique capacité du marché de multiplier sans cesse les innovations et d’offrir une infinie variété de biens et de les répartir selon l’intensité des préférences de milliards d’acheteurs volontaires, tient du merveilleux. --- Jean-Luc Migué

Les délocalisations : évolution naturelle du concept de la division du travail

Au Québec, il est de bon ton de dénoncer les

délocalisations. Sous prétexte de protéger les emplois et l’environnement, les politiciens

et autres étatistes, de gauche comme de droite, militent activement contre

toute forme de délocalisation. Nos grands médias, alimentés par des

journalistes syndiqués, pour la plupart d’ardents défenseurs de

l’interventionnisme étatique, se font un plaisir de rapporter bêtement les

affirmations de tout un chacun sans analyse critique comme le commanderait un

minimum d’éthique journalistique. Mais lorsque l’information explique les

avantages du libre marché et va à l’encontre du protectionnisme si cher aux

étatistes, personne n’en parle.

C’est sûrement pour cette raison que l’étude de Statistique Canada, La productivité de l’industrie dans le

secteur de la fabrication : le rôle de la délocalisation, est passé à peu

près inaperçue au Québec. En effet, cette étude conclut que les

délocalisations, loin d’affaiblir l’économie comme le prétendent les promoteurs

du protectionnisme, améliorent la productivité des entreprises.

Le terme « délocalisation » désigne des biens importés directement

par les fabricants et utilisés localement dans la fabrication de produits

destinés aux consommateurs ou à d’autres entreprises manufacturières. Ce n’est,

en définitive, que l’évolution naturelle du concept de la division du travail.

Imaginez ce que serait notre vie si nous devions tous produire notre propre

nourriture? Nous devrions travailler 15 heures par jour pour produire à peine

ce qu’il nous faut pour survivre. Grâce à la division du travail, je peux

oeuvrer comme programmeur et échanger le fruit de mon travail pour me procurer

les biens essentiels dont j’ai besoin. Le boulanger, l’agriculteur, le plombier,

etc. en font autant. De surcroît,

l’amélioration de la productivité découlant de la spécialisation des

métiers me laisse suffisamment d’argent pour payer des impôts et contribuer au

bien-être de l’ensemble de la société.

Selon les auteurs de l’étude, Lydia Couture, Aaron Sydor, et

Jianmin Tang, une entreprise

manufacturière qui importe des biens de l’étranger pour fabriquer ses propres

produits, augmente la valeur ajoutée du travail de ses employés, devient plus

concurrentielle, gagne de nouvelles parts de marché et conquièrent de nouveaux

marchés. Le succès de ces entreprises contribue à la croissance économique et ainsi,

au bien-être de la population.

Les délocalisations permettent aux entreprises de se

spécialiser dans les tâches qu’elles accomplissent le mieux. Les auteurs de

l’étude notent aussi que la délocalisation favorise la réaffectation des

ressources des entreprises moins productives vers les entreprises plus

productives d’une même industrie. De plus, elles exposent les entreprises à la

concurrence internationale et lui donne accès aux meilleures pratiques et

technologies de l’industrie. Enfin, la multiplication des fournisseurs

potentiels augmente les chances de trouver les meilleurs intrants au meilleur

prix et permet de raffiner les processus de production. Tous ces facteurs

contribuent à l’amélioration de la productivité. Donc, contrairement aux

croyances répandues par les étatistes et largement diffusées par les médias

québécois, le commerce ne fait pas que partager un volume fixe de richesse,

mais par la magie de la productivité, augmente la richesse totale au bénéfice

de tous.

L’Étude conclut que les gains de productivité des

entreprises canadiennes qui importent une partie de leurs intrants sont en

moyenne de 7 % par rapport à leurs concurrentes. Plus on délocalise, plus l’avantage

de productivité est significatif. Ces gains de productivité augmentent les

profits de l’entreprise pour le plus grand bien des actionnaires, des employés

et des consommateurs.

30 juillet, 2015

La réflexion du jour

Règles d'urbanisme, de zonage, de salubrité, de sécurité, permis pour l'enseigne, les rénovations, la terrasse, le mobilier, la vente d'alcool, rapports et plans à remettre, documents et preuves à fournir, dépôts et paiements à verser, sans compter la gestion des taxes de vente et des retenues à la source sur les salaires des employés: il ne faut pas avoir peur de la paperasse quand on se lance en affaires.--- Isabelle Ducas

29 juillet, 2015

La réflexion du jour

La Colombie-Britannique a introduit en 2004 un cours obligatoire sur la gestion des finances personnelles, et l’Ontario intègre depuis 2011 des notions de finances personnelles dans son programme général de la 4e à la 12e année. Qu’attend le Québec ?---Kathy Noël

28 juillet, 2015

La réflexion du jour

Denis Coderre a ainsi impliqué la grosse et lourde machine municipale dans une industrie qui carbure à l'innovation constante (ndlr l'autopartage). Il est intervenu dans un libre marché qui se portait très bien sans intervention de la Ville. Il a mis le doigt du public dans un engrenage privé bien huilé.

Bref, il a enrayé un marché en pleine lancée pour le remplacer par un service électrique incertain qui nécessitera temps, ressources, bornes de recharge, entretien et soutien public. Comme si la Ville n'avait pas assez de problèmes comme ça. --- François Cardinal

Bref, il a enrayé un marché en pleine lancée pour le remplacer par un service électrique incertain qui nécessitera temps, ressources, bornes de recharge, entretien et soutien public. Comme si la Ville n'avait pas assez de problèmes comme ça. --- François Cardinal

27 juillet, 2015

Rittaud : Mythe climatique et peur exponentielle

Malheureusement, au Québec comme en France, les climato-optimistes, contrairement aux climato-pessimistes, non pas droit de cité dans les grands médias

La conférence de Benoît Rittaud à l'Institut Turgot (Paris), tenue le 29 juin 2015, sur le thème "Mythe climatique et peur exponentielle", vaut le détour. C’est plus qu’un questionnement sur les thèses promues par le GIEC. C’est aussi une analyse de l’utilisation de la peur comme outil de gestion des populations par les politiques.

La conférence de Benoît Rittaud à l'Institut Turgot (Paris), tenue le 29 juin 2015, sur le thème "Mythe climatique et peur exponentielle", vaut le détour. C’est plus qu’un questionnement sur les thèses promues par le GIEC. C’est aussi une analyse de l’utilisation de la peur comme outil de gestion des populations par les politiques.

La réflexion du jour

On sait déjà que gagner de l’argent est mal vu au Québec. Taxer la réussite et le succès, voire les riches, est même devenu pour certains un symbole de justice sociale. Ce qu’on ne savait pas cependant, c’est que cette noble poursuite d’équité s’étendrait jusqu’à taxer l’échec et l’insuccès.--- Pierre Simard

26 juillet, 2015

25 juillet, 2015

La réflexion du jour

Comme l’a écrit ma collègue Nathalie Elgrably-Lévy: «Aurait-on dû empêcher l'électrification des villes afin de sauver l'emploi des allumeurs de réverbères? Aurait-on dû détruire les trains électriques pour sauver les trains à vapeur?»--- Richard Martineau

24 juillet, 2015

L’économie collaborative bouscule l’État sclérosé

Au Québec, il faut des permis pour tout. Vous voulez faire

du taxi, il vous faut un permis de la Commission des transports. Vous voulez

vendre du lait, il vous faut acheter des quotas. Vous voulez recevoir des

touristes, il vous faut un permis du ministère du Tourisme. Vous désirez garder

des enfants, il vous faut obtenir la permission du ministère de la Famille. Etc.

Il est devenu impossible de faire quoi que ce soit sans

avoir obtenu au préalable plusieurs permis auprès de la municipalité, des gouvernements

ou autres organismes dûment mandatés à cette fin. Les délais et les coûts

associés sont prohibitifs et découragent les entrepreneurs les moins aguerris

et contribuent largement à la faillite de plusieurs entreprises.

Je conçois que les régimes de permis sont justifiés par le

besoin d’imposer des normes minimales visant à protéger la population.

Malheureusement, dans le meilleur des cas, ils sont utilisés pour générer des revenus

et renflouer les coffres toujours vides des gouvernements. Mais cela est un

moindre mal. Ils sont autrement plus dommageables lorsqu’ils servent à protéger les intérêts de groupes de pression

au détriment des consommateurs. Dans ce cas, le permis devient un moyen

hypocrite de subventionner une industrie qui a ses entrées au gouvernement. Les

industries laitière et du taxi tombent clairement dans cette dernière catégorie.

Ces régimes de permis coûtent extrêmement cher aux consommateurs et sont devenus

des obstacles importants au développement de l’économie.

L’industrie laitière

La gestion de l’offre, un euphémisme pour désigner un

monopole de fixation des prix, date des années 1970. Pour avoir le droit de

produire et de vendre du lait, l’agriculteur doit obtenir des permis appelés

quotas. Mais le gouvernement n’émet plus de nouveaux quotas depuis belle

lurette. Ce phénomène crée donc une rareté et le prix des quotas a explosé. Au

Québec, un quota équivaut à la production laitière d’une bonne vache et coûte

environ 25 000 $.

Ces quotas ont permis à une génération d’agriculteurs de

s’enrichir sur le dos des consommateurs. Aujourd’hui, le coût des quotas représentent

un pourcentage important de la valeur d’une ferme laitière. Les producteurs

n’ont d’autres choix que d’ajuster à la hausse les prix de leurs produits pour

financer le coût des quotas. Mais pour que le mécanisme fonctionne, les

gouvernements ont dû éliminer toute forme de concurrence extérieure en imposant

des barrières tarifaires aux produits étrangers. C’est ce qui explique que le

lait québécois coûte deux à trois fois plus cher que le lait américain,

australien ou néo-zélandais. À la fin, ce sont les consommateurs, surtout les

plus pauvres, qui sont pénalisés.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont mis fin à ce régime

en rachetant les quotas des producteurs. C’est certainement ce que nous devrons

faire si nous voulons un jour rejoindre l’accord de libre-échange

Asie-Pacifique. Non seulement avons-nous payé trop cher pour le lait que nous

consommons depuis plus de quarante ans, mais en plus nous devrons dédommager

les producteurs qui ne sont aucunement responsables des politiques mal avisés

de nos gouvernements.

L’industrie du taxi

Le problème est similaire dans l’industrie du taxi. Sous le

prétexte de protéger les consommateurs, les gouvernements ont institué un

régime de permis. Ensuite, sous le prétexte de permettre aux chauffeurs d’obtenir

un revenu décent, le lobby du taxi a convaincu les politiciens de restreindre

le nombre de permis pour réduire la concurrence. Il est arrivé ce qui devait

arriver, le prix des permis a explosé. À Montréal, le prix d’un permis de taxi

excède 200 000$. Pour financer leur investissement, les propriétaires de

permis n’ont d’autres choix que de réduire la rémunération des chauffeurs et

d’exiger des tarifs toujours plus élevés. Ainsi, les utilisateurs, en payant

plus qu’ils ne devraient, subventionnent l’industrie et les chauffeurs doivent

travailler quatorze heures par jours pour obtenir un revenu décent.

Il est temps d’abolir ce système. Il est évident qu’il n'a

pas donné les résultats recherchés. De surcroît il empêche l'implantation des

nouvelles technologies de l’économie collaborative, telle UberX, qui permettent

de réduire les coûts et d’améliorer les services.

Faut-il dédommager les propriétaires de licences de taxi

lorsque le système sera aboli?

Les changements technologiques affectent la plupart des

entreprises. Certaines en sortent gagnantes, d’autres perdantes. Les

propriétaires des compagnies de taxis ont travaillé main dans la main avec les

fonctionnaires et les politiciens pour limiter la concurrence et ainsi faire

croître la valeur de leur entreprise. À ce titre, ils sont des investisseurs

comme les autres. Ils ont pris un risque d’affaires et ils ont perdu. En toute

logique, pourquoi leur offrirait-on un traitement de faveur?

Toutefois, comme dans le cas des agriculteurs, les

détenteurs de permis individuels ont investi de bonne foi pour acheter le droit

de travailler. Ils ne sont aucunement responsables de la collusion entre l’industrie

et le gouvernement. Il serait donc raisonnable qu’ils soient compensés, du

moins partiellement.

Conclusion

Les gouvernements sont dépassés par les applications de l’économie

collaborative. Le problème est toujours le même. Une réglementation

anachronique pénalise les entreprises traditionnelles. Elles se tournent donc vers

le gouvernement et demandent à être protégées contre la concurrence des

nouveaux venus.

Mais limiter la concurrence comme le proposent les lobbys

industriels n’est certainement pas la bonne solution. Il faut plutôt libéraliser les marchés pour le

plus grand bien des consommateurs. Il est temps de rappeler à nos politiciens

que dans toute réglementation ce n’est pas l’intention qui compte, mais le

résultat.

La réflexion du jour

Il n’est donc pas étonnant de voir les sondages donner, les uns après les autres, le NPD gagnant au Québec; les conservateurs sont invariablement présentés sous un mauvais jour : le pétrole, la guerre et le reste. Même l'équilibre des finances publiques est discuté sous ses angles les plus démagogiques... Après un tel pétrissage de l'opinion publique, doit-on s'étonner du sondage montrant aujourd'hui la gauche néo-démocrate en tête dans les intentions de vote?--- Michel Hébert

23 juillet, 2015

La réflexion du jour

Le président du Conseil Matteo Renzi a annoncé 50 milliards de baisse d'impôt en 3 ans. Des recettes qui rappellent celles… de Silvio Berlusconi.(ndlr même les Italiens ont compris cela) --- LePoint.fr

22 juillet, 2015

Laissez-nous faire !, d’Alexandre Jardin

Le titre du dernier ouvrage d’Alexandre Jardin donne envie

d’ouvrir ce livre.

Revue de livre par Francis Richard

Alexandre Jardin, sans que je l’aie jamais lu, est de

réputation, un écrivain « fleur bleue », « rêveur et

accaparé par des trouvailles sentimentales », ce qu’il confirme dès

les premières pages de son livre. Il reconnaît plus loin qu’il est « un

écrivain ivre de mots légers », ce qui n’est pas, pour le coup, pour me

déplaire, et m’inciterait plutôt à lire ses autres livres…

Le titre de ce dernier ouvrage donne envie de le lire parce

que« laissez-nous

faire » est la maxime attribuée à l’économiste Vincent de Gournay (1712-1759),

partisan de la liberté de commercer, de produire et de travailler. Un titre

réjouissant donc. Qui va à l’encontre de la mentalité mainstreamd’aujourd’hui

en France.

Alexandre Jardin confie que, sous le masque du romancier

qu’il est, se cache un autre lui-même, lequel, depuis longtemps, veut « prendre

soin de la France », depuis ses quinze ans précisément, âge auquel il

écrit une lettre dans ce sens à son père, Pascal Jardin, peu de temps avant que

celui-ci ne soit emporté par le crabe.

Si les souvenirs personnels, qui émaillent le livre,

expliquent l’engagement, différé par la peur, d’Alexandre Jardin et sont donc

utiles pour comprendre d’où lui viennent toutes ses idées pour réparer la

France, ce sont toutefois les actions concrètes, dans la droite ligne de ces

idées, menées ou initiées par lui, qui revêtent de l’intérêt et lui permettent

de dire qu’« on a déjà commencé ».

Ernest Renan avait dit à Paul Déroulède : « jeune

homme, la France se meurt : ne troublez pas son agonie. » Cela fait donc

bien longtemps que l’on parle du déclin de la France, avant même, peut-être,

qu’il n’ait vraiment commencé. Ce n’est en tout cas pas une phrase qu’Alexandre

Jardin aurait supporté d’entendre et qu’il n’évoque d’ailleurs pas, s’il la

connaît.

Car, de toute façon, Alexandre Jardin est de ceux qui, comme

ses modèles, Winston Churchill ou Charles de Gaulle, ne sont pas du genre à se

résigner à la fatalité et qui veulent transmettre aux autres leur joie de

citoyen. Comment ? En agissant, plutôt qu’en disant. En faisant avec ceux qu’il

appelle « les Faizeux », ou « les Zèbres », qu’il

oppose aux « Diseux », qui disent mais ne font pas.

Si la France décline, c’est bien parce que les Français ont

accepté de se laisser diriger, élection après élection, par ceux qu’Alexandre

Jardin appelle des mini-Colbert : « nous avons tous lâchement obéi à des

bureaucrates hors-sol, à des conseils-d’étateux fâchés avec le sens commun, à

des médiocrités convaincues que chaque problème est soluble dans une solution

technocratique. »

Résultat : les étatismes de droite comme de gauche des

partis dits « de gouvernement », par leur impéritie, leurs promesses

non tenues, leurs dires non suivis d’actions, sont en train de faire le lit

d’un hyper-étatisme autrement redoutable, et autrement menaçant, celui prôné

par le FN de Marine Le Pen :

« Par cet étatisme décomplexé, le Front National est encore

pire que la droite, le centre et la gauche réunis ! D’ailleurs c’est bien comme

cela qu’il gagne du terrain : en rameutant la vieille nostalgie de

l’État-recours, alors que c’est précisément notre étatisme prodigieusement

inefficace et coûteux qui empêche la France des Faizeux de régler nos

difficultés. »

Il suffit de faire un tour sur le site bleublanczebre.fr pour

se rendre compte de tout ce que ces Faizeux font déjà, dont l’auteur donne de

nombreux exemples impressionnants, avec pourtant peu de moyens, pour combattre

l’illettrisme, éduquer des jeunes, permettre de trouver ou de retrouver un

emploi, mettre des livres à portée de défavorisés, transporter des personnes à

mobilité réduite, donner accès à un logement décent à ceux qui n’en ont pas

etc. Leurs solutions, rassemblées en bouquets, fonctionnent… parce qu’elles

sortent du cadre.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues : « ces

Faizeux sont d’une gauche sincère, d’une droite de conviction, du centre

souriant, verts ou parfaitement dégoûtés de la vie partisane.» Mieux, ces

Faizeux de tout poil se parlent et s’écoutent : « les Faizeux réunis

peuvent être des entreprises portées par des actionnaires privés, des

associations, des maires créatifs, des acteurs de l’économie sociale et

solidaire ou collaborative. »

En 2017, année d’élection présidentielle, les Zèbres

comptent bien peser de tout leur poids, acquis par leurs réalisations concrètes,

pour obliger les partis discrédités à conclure des contrats de mission avec eux

qui représentent la société civile dans l’éclat joyeux de ses réussites. Ils

demanderont « non des facilités, mais des difficultés à résoudre »,

agiront indépendamment « d’une administration empesée » et refuseront

toute tutelle des mini-Colbert. Sinon, ils iront eux-mêmes à la bataille…

Les Zèbres sont des bons vivants : « ils vont

déshabituer ce vieux pays à faire de la politique sans bonheur, inciter les

gens par leur propre exemple à se convertir à leurs désirs, à chevaucher

ardemment leur culot ». À leur instar, Alexandre Jardin exhorte ceux

qui le lisent à passer à l’acte : « laissez jaillir de votre cœur la joie

d’agir soi-même, localement, quand les élites font à ce point défaut ! Renoncez

à l’inaction mortifère, à l’incantation sans portée et à l’indignation stérile.

»

Alexandre Jardin, Laissez-nous faire – On a déjà commencé, Robert

Laffont, 2015, 216 pages.

La réflexion du jour

Sunil Johal, directeur des politiques au Centre Mowat, un groupe de réflexion sur les politiques publiques de l'Université de Toronto, affirme que les politiciens devraient réfléchir à l'intérêt des citoyens plutôt que de vouloir s'assurer que les chauffeurs de taxi traditionnels puissent continuer de gagner leur vie dans le système actuel.--- Giuseppe Valiante

21 juillet, 2015

La réflexion du jour

Gates considère à juste titre que les sommes colossales d’argent investies dans les énergies renouvelables telles qu’on les conçoit aujourd’hui, éolien et photovoltaïque, sont perdues d’avance car elles n’atteindront jamais leur but qui est de remplacer le pétrole et le charbon dans la production d’électricité, non seulement pour l’industrie, les services et les ménages mais également pour les transports à moins d’une diminution brutale de la population mondiale de plusieurs milliards d’habitants.--- Jacques Henry, Contrepoints

20 juillet, 2015

La réflexion du jour

Une fois élus, les politiciens pensent constamment à leur réélection et plusieurs décisions du gouvernement sont fonction de cette préoccupation.--- David Levine via Gérard Bélanger

19 juillet, 2015

18 juillet, 2015

La réflexion du jour

C'est en comparant le rendement financier de la SAQ avec celui de la LCBO que l'on s'aperçoit à quel point la gestion de cette société d'État québécoise est pitoyable. À titre d'exemple, avec plus de 7500 employés, la SAQ rapporte aux Québécois environ 1 milliard de dollars en dividendes. Pour la LCBO, avec ses 3700 salariés, la société génère plus de 1,7 milliard. Le rendement par travailleur de la LCBO est pratiquement quatre fois plus élevé que celui de la SAQ. --- Sylvain Charlebois

17 juillet, 2015

La réflexion du jour

L’irritant le plus marquant dans cet immobilisme réside dans cette manie que nous avons au Québec à niveler par le bas. UberX est pourtant un outil formidable pour tirer toute l’industrie vers le haut, vers l’établissement de nouveaux standards de qualité. Utilisation des dernières technologies, indépendance accrue des chauffeurs, évaluation de la satisfaction par rapport au service reçu par chaque client.---Jonathan Trudeau

16 juillet, 2015

La réflexion du jour

Avant la crise, la dette n’est pas un problème pour les politiques, au contraire. Après la crise, ce n’est pas leur problème : c’est le problème du peuple qui doit rembourser, et des créanciers qui veulent récupérer leur argent. Les politiques décident d’endetter l’État, mais ne sont pas tenus pour responsables. Baptiste Créteur

15 juillet, 2015

La réflexion du jour

Deuxièmement, les politiques fiscales préférentielles offertes aux régions ont un coût qui est assumé par l’ensemble de l’économie. C’est ce qui est arrivé avec les îles grecques qui jusqu’ à présent jouissaient d’exemptions fiscales diverses. Trop de politiques préférentielles est intenable. Avons-nous franchi ce cap au Québec ? C’est possible, tout simplement parce que les zones urbaines sont sous-représentées parmi nos élus, ce qui crée des distorsions de plus en plus néfastes pour l’économie du Québec. Le programme des mini-centrales hydroélectriques est un exemple de ce genre de mauvaises politiques fiscales soutenues par de l’électoralisme régional.--- Loïc Tassé

14 juillet, 2015

La réflexion du jour

Si ce gouvernement avait vraiment à cœur la défense des travailleurs et la création d'un environnement propice au développement, il serait, au contraire, tout à fait heureux que le gouvernement canadien ait adopté (enfin!) le projet de loi C-377 qui contraint les organisations syndicales à ouvrir leurs livres.--- Joanne Marcotte

13 juillet, 2015

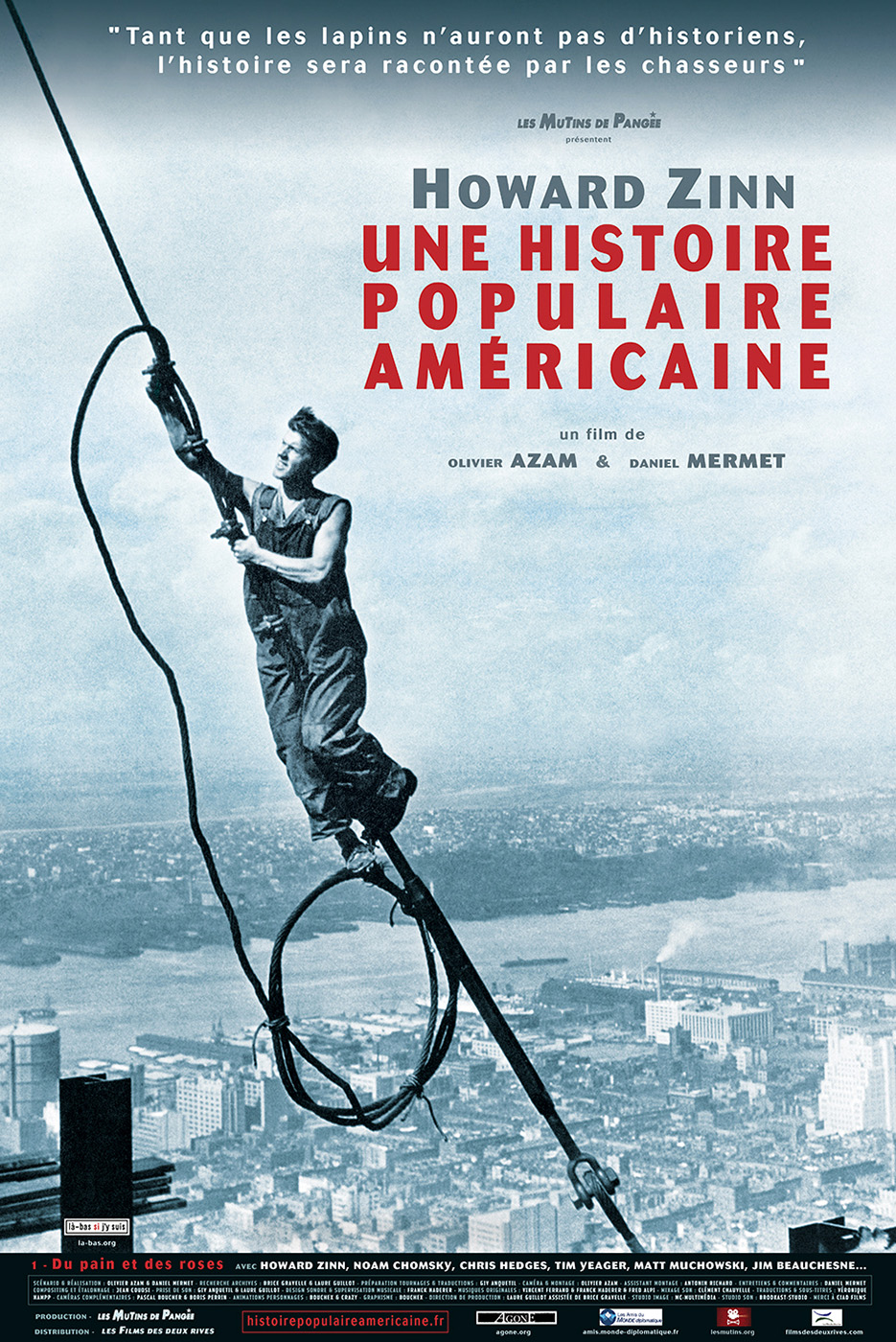

« Histoire populaire de l’Amérique » d’Howard Zinn

Une histoire « par en bas » éditée pour la première fois

dans sa version originale en 1980 (et dans sa version française en 2002 par les

éditions Agone), cet ouvrage s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires aux

États-Unis.

Revue de livre par Damien

Theillier

.

Howard Zinn (1922–2010), militant politique puis

universitaire militant, a enseigné l’histoire et les sciences politiques à la

Boston University. Militant de la première heure pour les droits civiques et

contre les guerres, il a conçu son métier d’historien comme indissociable d’un

engagement dans les luttes sociales et politiques de son temps. Son œuvre (une

vingtaine d’ouvrages) est essentiellement consacrée aux minorités et à leur

destin dans la société américaine.

Dans A People’s History of the United States (Une histoire populaire des États-Unis), il écrit l’histoire

« par en bas », une histoire sociale, des oubliés, des vaincus, des opprimés.

Édité pour la première fois dans sa version originale en 1980 (et dans sa

version française en 2002 par les éditions Agone), cet ouvrage s’est vendu

à plus d’un million d’exemplaires aux États-Unis et a été lu par de nombreux

étudiants américains.

Il ne s’agit pas d’une lecture globale de l’histoire de

l’Amérique mais d’une sélection de moments oubliés ou mal connus. D’emblée,

l’auteur adopte le parti pris de ne pas se dissimuler derrière une posture

faussement neutre. En effet, dit-il, « le passé nous est transmis

exclusivement du point de vue des gouvernants, des conquérants, des diplomates

et des dirigeants. Comme si, à l’image de Christophe Colomb, ils méritaient une

admiration universelle, ou comme si les Pères fondateurs, ou Jackson, Lincoln,

Wilson, Roosevelt, Kennedy et autres éminents membres du Congrès et juges

célèbres de la Cour suprême incarnaient réellement la nation tout entière ;

comme s’il existait réellement une entité appelée États-Unis. » (Une

histoire populaire des États-Unis – de 1492 à nos jours, De 1492 à nos

jours, Agone, 2002, p. 13)

Il prévient clairement son lecteur : « ce

livre se montrera radicalement sceptique à l’égard des gouvernements et de

leurs tentatives de piéger, par le biais de la culture et de la politique, les

gens ordinaires dans la gigantesque toile de la communauté nationale censée

tendre à la satisfaction des intérêts communs. » (Ibid.)

En effet, écrit-il encore, « l’histoire des pays,

présentée comme l’histoire d’une famille, occulte les conflits d’intérêt

farouches (parfois explosifs, le plus souvent refoulés) entre vainqueurs et

vaincus, maîtres et esclaves, les capitalistes et les travailleurs, dominateurs

et dominés par la race et le sexe. » (Ibid.)

C’est pourquoi il fait l’histoire de la découverte de

l’Amérique du point de vue des Arawaks, l’histoire de la Constitution du point

de vue des esclaves, celle d’Andrew Jackson vue par les Cherokees, la guerre de

Sécession par les Irlandais de New York, celle contre le Mexique par les

déserteurs de l’armée de Scott, l’essor industriel à travers le regard d’une

jeune femme des ateliers textiles de Lowell, la guerre hispano-américaine à

travers celui des Cubains, la conquête des Philippines telle qu’en témoignent

les soldats noirs de Luson, l’Âge d’or par les fermiers du Sud, la Première

Guerre mondiale par les socialistes et la suivante par les pacifistes, le New

Deal par les Noirs de Harlem, l’impérialisme américain de l’après-guerre par

les péons d’Amérique latine, etc.

Son œuvre est surtout un travail de mémoire. Zinn voit «

dans les plus infimes actes de protestation, les racines invisibles du

changement social ». Pour lui, les héros des États-Unis ne sont ni les Pères fondateurs,

ni les présidents, mais les paysans en révolte, les militants des droits

civiques, les syndicalistes, tous ceux qui se sont battus, parfois victorieux,

parfois non, pour l’égalité.

Une opposition au

capitalisme erronée

Si une telle perspective est séduisante et ne manque pas de

pertinence, l’histoire américaine revue et corrigée par Howard Zinn tend hélas

trop souvent à devenir exclusivement un récit de la honte. L’Amérique ne serait

pas une terre de liberté pour le monde mais un repoussoir. Le capitalisme est

vu comme un système qui empêche la majorité des travailleurs d’obtenir leur

juste part. L’Amérique aurait fondé sa richesse sur le vol, l’inégalité et

l’injustice.

Les jeunes Américains qui lisent ce livre, largement utilisé

dans les écoles et les universités, finissent pas penser que la richesse et

l’abondance de leur pays n’est que le résultat des crimes de leurs ancêtres. Si

l’histoire avait été équitable, ils n’auraient pas cette grande maison et ce

joli canapé, ce téléviseur grand écran et cette belle voiture. La conclusion du

livre est que le gouvernement a le droit de piller les riches et la classe

moyenne, parce que ces gens n’ont pas produit leur richesse, ils l’ont volée.

La réalité est plus complexe. Comme beaucoup, Zinn se

représente la richesse comme un gâteau qu’on se partage : ce que l’un prend,

l’autre le perd. Et si l’on prend la plus grosse part, on laisse aux autres les

plus petites. À ce compte-là, en effet, seule une autorité supérieure pourrait rétablir

la justice en égalisant par la redistribution forcée les parts du gâteau.

Mais cette conception des choses est radicalement erronée et

témoigne d’une ignorance des lois d’une économie de marché. La richesse n’est

pas quelque chose qui existerait par elle-même. Elle est d’abord créée. La

richesse a un point commun avec le bonheur, la santé, le talent,

les enfants. Je peux en avoir sans en priver personne. Je peux être

heureux sans pour cela causer le malheur d’autrui. Et tout comme le bonheur est

souvent communicatif, le riche peut aussi enrichir les autres, en leur donnant

du travail ou en consommant. C’est ainsi que s’effectue la redistribution

naturelle des richesses, y compris à l’échelle internationale.

Certes, dans une économie libre, les revenus sont inégaux,

mais les possibilités qu’ont les gens de se sortir de la pauvreté extrême sont

très grandes parce qu’on peut gagner en servant les intérêts d’autrui et que la

richesse des uns bénéficie nécessairement aux autres. Le libre marché est un

formidable mécanisme naturel de redistribution des richesses.

Bien compris, le capitalisme est donc fondé sur l’idée

d’acquérir des richesses non pas en prenant ce qui appartient à un autre, mais

par l’innovation, l’esprit d’entreprise et le commerce. La liberté économique

permet aux individus d’utiliser librement leurs dons pour créer de la valeur et

servir les autres. En retour, le profit est la juste récompense d’un service

rendu. Elle crée donc une société harmonieuse, fondée sur l’échange

mutuellement bénéfique et le consentement volontaire. Au contraire, une

économie dirigée, dans laquelle le sacrifice de l’intérêt personnel est la

condition de l’intérêt général, conduit à l’égalité dans la misère.

Une juste opposition

à la guerre

En revanche, Zinn a raison de s’opposer à la guerre, qui est

toujours une forme de pillage ou de destruction des richesses. Tout au long de

l’histoire humaine, la richesse a été acquise par la guerre et le vol : I win,

you lose. Toutes les cultures ont méprisé les entrepreneurs et les commerçants.

En Inde, il y a le système des castes. Qui est en haut ? Le brahmane ou les

prêtres. L’entrepreneur est en bas, comme dans la division en classes dans

la République de Platon. L’historien islamique Ibn Khaldoun a écrit

que le pillage était moralement préférable à l’entrepreneuriat ou au commerce.

Pourquoi ? Parce que le pillage, disait-il, est plus viril.

Zinn, dont l’opposition à la guerre est l’un des thèmes

centraux de son œuvre, a dénoncé la guerre du Vietnam, la première guerre du

Golfe, l’intervention militaire de l’OTAN au Kosovo (1999), puis, après le 11

septembre 2001, les guerres en Afghanistan et en Irak.

Selon lui, la guerre contre le nazisme et le communisme fut

souvent une excuse pratique pour maintenir les intérêts économiques et

militaires de l’Amérique dans des régions clés du monde. Par pur nationalisme,

les Américains ont depuis longtemps adopté une notion de supériorité morale ou

de mission divine, affirme Howard Zinn.

En 2006, il écrivait :

« La pensée nationaliste est la perte du sens de la

proportion. La mort de 2300 personnes à Pearl Harbor est devenue la

justification de la mort de plus de 250 000 civils à Hiroshima et Nagasaki. Le

meurtre de 3000 personnes le 11 septembre 2001 devient la justification de

l’assassinat de dizaines de milliers de civils en Afghanistan, en Irak et le

nationalisme possède un ton virulent lorsqu’il est dit être béni par la

providence. Aujourd’hui nous avons un président ayant envahi deux pays en

quatre ans, qui a annoncé au cours de sa campagne de réélection en 2004 que

Dieu parle à travers lui. Nous devons réfuter l’idée que notre nation soit

différente des autres, moralement supérieure aux autres puissances impériales

de l’histoire du monde. »(http://howardzinn.org/put-away-the-flags)

Dans la préface de son histoire populaire, il dénonce une

forme de relativisme moral qui consiste à justifier la guerre au nom d’un but

supérieur : « Je ne prétends pas qu’il faille, en faisant l’histoire,

accuser, juger et condamner Christophe Colomb par contumace. Il est trop tard

pour cette leçon de morale, aussi scolaire qu’inutile. Ce qu’il faut en

revanche condamner, c’est la facilité avec laquelle on assume ces atrocités

comme étant le prix, certes regrettable mais nécessaire, à payer pour assurer

le progrès de l’humanité : Hiroshima et le Vietnam pour sauver la

civilisation occidentale, Kronstadt et la Hongrie pour sauver le socialisme, la

prolifération nucléaire pour sauver tout le monde ». (Ibid.). Ce

relativisme moral est d’autant plus dangereux qu’il est appliqué avec une

apparente objectivité par des universitaires.

Pour autant, ce livre n’est pas accessible à tout public. Il

est intéressant en contrepoint plutôt qu’en première lecture, car il suppose

certaines connaissances préalables de la trame historique pour comprendre les

enjeux politiques, sociaux, économiques et religieux abordés par Zinn. Un tel

ouvrage pourra enrichir le lecteur informé et cultivé car il ouvre des pistes

de réflexion novatrices et critiques. Mais il risque d’égarer celui qui n’a pas

commencé par assimiler l’histoire des États-Unis à travers des ouvrages

classiques comme Les Américains (2 volumes) d’André Kaspi, que je

recommande à tous.

À lire également en anglais : We Who Dared to Say No to

War: American Antiwar Writing from 1812 to Now par Murray Polner et Thomas

E. Woods, Jr., Basic Books, 2008. Ce livre est un recueil de textes

antiguerre et anti-impérialistes écrits par des progressistes, des libertariens

et des conservateurs. Tous ont un point commun : ils défendent une

alternative au consensus bipartite en matière de politique étrangère. On trouve parmi ces textes des

auteurs comme : Daniel Webster, John Randolph, John Quincy Adams, Charles

Sumner, Julia Ward Howe, Lysander Spooner, Stephen Crane, William Graham

Sumner, William Jennings Bryan, Robert La Follette, Randolph Bourne , Helen

Keller, Jeanette Rankin, David Dellinger, Robert Taft, Murray Rothbard, Russell

Kirk, George McGovern, Philippe et Daniel Berrigan, Butler Shaffer, Country Joe

& the Fish, Andrew Bacevich, Pat Buchanan, Bill Kauffman, Paul Craig

Roberts, Howard Zinn, et Lew Rockwell.

En complément, on pourra lire la récente traduction

française de l’autobiographie intellectuelle de Zinn : L’impossible

neutralité : Autobiographie d’un historien et militant, 2006.

Howard Zinn, Une Histoire populaire des États-Unis de 1492 a nos jours,

Agone, 810 pages.

La réflexion du jour

En analysant les rapports financiers du Fonds de solidarité FTQ, l’IEDM a toutefois découvert le pot aux roses en 2013. Alors que le Fonds de solidarité se vantait de respecter la «norme du 60 %» de capital investi en démarrage, cette norme ne concernait pas tous les actifs. Dans les faits, le Fonds n’investissait pas 60 % en démarrage, ni même 50 %, mais seulement 11 % environ.--- Youri Chassin

12 juillet, 2015

11 juillet, 2015

La réflexion du jour

Aujourd’hui, des donneurs de leçons ne cessent de nous dire ce que nous devons penser et ce en quoi nous devons croire. Ce discours intimidant et culpabilisant diabolise, voire criminalise toute pensée non conforme.--- Laurent Fidès via Richard Martineau

10 juillet, 2015

Un taux de fiscalité élevé limite nos libertés

De tous les Canadiens, les Québécois sont ceux qui travaillent

le plus longtemps pour financer les besoins insatiables des divers paliers de

gouvernement. En 2015, selon l’Institut

Fraser, les Canadiens ont travaillé jusqu’au 10 juin pour financer les

trois paliers de gouvernement : municipal, provincial et fédéral. Les

Albertains, les Canadiens les moins imposés, se sont libérés de leurs

gouvernements le 19 mai. Les Québécois, les plus imposés, ont dû travailler

jusqu’au 16 juin.

À quelques exceptions près, année après année, les

gouvernements québécois sont les plus voraces. En 2000, nous avons dû

travailler pour l’État plus de 6 mois, jusqu’au 5 juillet. Malgré cet effort

remarquable, le gouvernement provincial a quand même enregistré un déficit

budgétaire de plus de 1,5 MM$.

La principale cause de cette situation désolante découle du

fait que les divers paliers de gouvernement contrôlent, directement ou

indirectement, plus de 50 % de l’économie québécoise. Non seulement avons-nous

le taux de participation de l’État dans l’économie le plus élevé en Amérique du

Nord, mais en plus, en raison de l’inefficacité légendaire des administrations

publiques, nous devons payer toujours plus pour des services de plus en plus

médiocres.

Jean-Luc Migué, Senior Fellow, Institut Fraser et professeur

émérite ENAP, Québec, explique ce phénomène dans son texte : En démocratie, prédilection pour les services uniformisés

médiocres. Selon le professeur Migué, les impératifs électoralistes ont

vite fait de convaincre les politiciens

d’accorder la priorité aux demandes du plus grand nombre d’électeurs. Ce

phénomène entraîne la multiplication, l’uniformisation et la bureaucratisation des

services gouvernementaux. Rapidement, la bureaucratie et les groupes d’intérêts

prennent le contrôle de tout le processus de livraison des services. À terme,

ils imposent leurs conditions en fonction de leurs intérêts corporatifs. Dans

ce contexte, l’amélioration de la qualité et le contrôle des coûts sont des

considérations secondaires, voire complètement occultées. L’exemple

le plus récent de ce phénomène est celui des garderies subventionnées.

Les conséquences d’une trop grande participation de l’État québécois

dans l’économie sont bien réelles. Nous

devons travailler pour les gouvernements une semaine de plus que les autres

Canadiens et de surcroît nous devons nous contenter de services médiocres.

Que pourrait-on faire avec une semaine de salaire de plus dans

nos poches?

Toujours selon l’étude de l’Institut

Fraser, le revenu annuel moyen d’une famille de deux adultes et deux

enfants de moins de 18 ans est de 106 424$. Donc, une semaine de travail

équivaut à 2 046,62$ ou 1 135,87 après taxes et impôts.

Les possibilités sont nombreuses : une sortie au

restaurant de temps en temps pour se gâter et resserrer les liens familiaux; ou

pourquoi pas quelques jours de camping? Rien de tel pour redécouvrir les vertus

de la simplicité; ou une soirée au théâtre ou à une représentation de l’OSM. Nos

adolescents se découvriraient peut-être un goût pour la culture; nous pourrions

aussi économiser ce montant pendant quelques années pour voyager avec nos

adolescents et découvrir le monde. Une belle façon de combattre le nombrilisme.

Cet argent, si durement gagné, pourrait aussi servir à

remplacer les vélos des enfants qui sont devenus en quelques années des

antiquités; ou à remplacer cette vieille télévision dont les couleurs délavées

nous empêchent d’apprécier pleinement nos programmes préférés; ou, pourquoi pas,

à nous procurer cet électroménager dont nous rêvons depuis si longtemps.

Enfin, ceux qui possèdent déjà tout ce dont ils ont besoin

pourraient faire des économies en prévision de leur retraite. Un placement de

1 000$ par année au taux de 5% pendant 20 ans représenterait

33 669,25$ d’économie. Un pécule qui pourrait s’avérer fort utile pour

parer aux imprévus.

Malheureusement, ces choix sont disponibles à la plupart des

Canadiens, mais pas à nous Québécois. Les gouvernements nous laissent à peine

six mois de nos revenus pour satisfaire tous nos besoins. Nous sommes

littéralement pris à la gorge. Il ne nous reste rien pour se gâter un peu ou pour

économiser en prévision de notre retraite.

Ainsi va la vie lorsque l’État prend trop de place dans

l’économie.

09 juillet, 2015

La réflexion du jour

Il est étonnant qu’on ne souligne pas toutes ces dérives alors que la Grèce, en votant Non, montre ses fesses à l’Europe...qui ne peut l’exclure.

On préfère, au Québec et ailleurs, critiquer le FMI, la BCE ou les banques, associées au diable capitaliste. J'ajoute que les Québécois ont un penchant naturel pour la dépense, comme les Grecs.--- Michel Hébert

On préfère, au Québec et ailleurs, critiquer le FMI, la BCE ou les banques, associées au diable capitaliste. J'ajoute que les Québécois ont un penchant naturel pour la dépense, comme les Grecs.--- Michel Hébert

08 juillet, 2015

Les Grecs ont choisi la voie de la responsabilité

Je dis bravo à tous les Grecs qui ont eu le culot de dire « non » à l’UE. C’est le choix que tout citoyen responsable se devait de faire. Maintenant, les politiciens grecs ne peuvent plus compter sur l’argent des autres pour s’en sortir. Ils devront enfin prendre leurs responsabilités et apprendre aux Grecs à vivre selon leur moyen.

Depuis qu’ils ont rejoint l’UE, les Grecs en sont arrivés à

croire qu’ils pouvaient tout se permettre puisqu’ils bénéficiaient d’une

promesse de crédit illimitée sur le compte des autres. Fraudes, magouilles,

corruptions, etc. sont devenues le lot des fonctionnaires, des contribuables,

des entrepreneurs et surtout des politiciens. Mais pour paraphraser Mme

Thatcher, l’argent des autres finit toujours par manquer.

Maintenant, c’est au tour des Européens de dire non aux politiciens

grecs.

NON, nous ne voulons pas d’un partenaire qui ne veut pas de

nous et qui tente de nous faire chanter.

NON, nous ne paierons pas vos dettes. Nous ne les avons pas

contractées et nous ne voulons pas d’un partenaire qui n’honore pas ses

engagements.

NON, nous n’aurons pas de regret. L’idéal européen est la

solidarité, non le chantage.

NON, nous ne tolérerons pas la démagogie communiste dans le

seul but de nous culpabiliser face aux difficultés du peuple grec.

NON, nous ne regretterons pas d’avoir été intransigeants

pour protéger l’Europe des abus d’un partenaire irresponsable.

Le premier ministre grec, Alexis Tsipras, a remporté une

immense victoire face à l’opinion publique grecque, mais en bernant les

électeurs. Il était irresponsable de sa part de rejeter le blâme de la débâcle financière

de la Grèce sur le triumvirat du FMI, de la BCE et de l’UE. Décidément, c’est

une manie chez les socialistes de toujours blâmer les autres.

Comme si cela n’était pas suffisant, il fallait en plus qu’il

accuse les Allemands des malheurs grecs.

Les Allemands travaillent plus que les

Grecs, prennent leur retraite plus tard et sont les principaux bailleurs de

fonds d’une Grèce en faillite. Je conçois facilement qu’ils en ont plein le dos

de ces Grecs pleurnichards. C’est ce que j’appelle mordre la main qui te nourrit.

Malheureusement, beaucoup trop de gens qui ne l’ont pas

mérité souffriront. Les banques sont fermées, les denrées de base manquent, il

existe des pénuries de médicaments, etc.,

et ce n’est qu’un début. Au mieux, la Grèce reculera de 50 ans, mais c’est le

prix à payer pour réapprendre le sens des responsabilités. Au pire, ce que je

ne souhaite même pas aux plus communistes d’entre eux, le pays vivra une crise

humanitaire digne de l’Afrique.

Les Européens doivent absolument résister à l’envie de céder

au chantage de Tsipras. Dans le cas contraire, le naturel reviendra au galop et

tout sera à recommencer dans moins d’une génération.

Bien sûr, idéalement il faudrait éviter une crise humanitaire,

mais contrairement à ce qu’on a fait croire aux Grecs, la solution ne réside

pas dans les mains de Madame Merkel, mais bien dans les leurs. Au besoin, le

premier ministre Tsipras peut toujours faire appel à son nouvel ami, Vladimir

Putine. Les Grecs découvriront rapidement que les conditions de l’UE étaient

finalement très raisonnables, mais il

sera trop tard.

Il reste enfin…. le putsch militaire. Je souhaite

sincèrement qu’il ne soit pas nécessaire d’aller jusque-là.

La réflexion du jour

Comment se fait-il qu'entre 2009 et 2012, le coût total de la rémunération à l'acte en médecine et chirurgie, selon les données de la RAMQ, ait augmenté de 23,4 %, pendant que le nombre moyen de services par médecin diminuait de 6,8 % et que le nombre de médecins augmentait de 5,7 %, sans aucune amélioration objective de l'accès ? --- La Presse

07 juillet, 2015

La réflexion du jour

Dans les humanités et les sciences sociales, c’est le refrain socialiste et anti capitaliste qui se chante presque universellement. L’alourdissement des taxes, l’expansion de l’État, la discrimination positive, combinés à l’anti américanisme annonciateur de la chute prochaine de « l’empire américain », constituent les éléments du programme scolaire généralisé de nos universités « progressistes » et en général de nos institutions d’enseignement. --- Jean-Luc Migué

06 juillet, 2015

« Une bulle qui ruina le monde » de Garet Garrett

Interview

de Christophe Jacobs, initiateur et réalisateur du projet de traduction de

Garet Garrett, publié par l’Institut Coppet en 2015.

Un petit mot sur Christophe Jacobs

Christophe Jacobs est né en 1967. Il vit en France, a obtenu

une éducation bilingue français-allemand et exerce une profession

d’entrepreneur indépendant. Après des études en Belgique, il a pu acquérir des

notions d’économie de marché et une pratique de la langue anglaise au contact

entre autres, avec le milieu de la finance.

Christophe Jacobs, s’intéresse aux témoignages historiques

qui documentent les défauts de remboursement des emprunts publics ; leurs

implications dans les relations internationales et dans la politique intérieure

européenne. Grâce aux encouragements du professeur d’économie Guido Hülsmann et

avec l’Institut Coppet présidé par Damien Theillier comme éditeur, il a traduit

récemment un des témoignages les plus marquants parmi ceux-ci, traitant du

défaut général sur les dettes souveraines européennes après la Première Guerre

Mondiale : il s’agit des chroniques économiques éditoriales du magazine

littéraire américain Saturday Evening Post. Celles-ci furent publiées en 1932

aux États-Unis comme recueil sous le titre original de A Bubble that

Ruined the World par Garet Garrett, analyste économique et romancier

américain emblématique, dont aucune autre œuvre n’est disponible jusqu’à

présent en français.

Une

bulle qui ruina le monde est l’unique œuvre de cet auteur disponible

en français actuellement. Qui est Garrett ?

Christophe Jacobs : Garrett est un écrivain américain,

auteur entre autres de plusieurs romans passionnants. Grâce au style de ses

chroniques et de ses fictions, Garet Garrett avait su imposer son nom et le

respect tant auprès du grand public que des personnalités publiques américaines

les plus influentes de la politique au début du XXe siècle (Calvin Coolidge,

Bernard Baruch, Herbert Hoover, etc.) .

Il fut entre autres, membre du comité éditorial du New

York Times, puis directeur du Tribune, et durant vingt ans, principal rédacteur

économique du grand hebdomadaire Saturday Evening Post. En dépit des

guerres, et par opposition à toutes les manifestations de pouvoir impérial, il

consacra son œuvre à définir avec passion l’idéal philanthropique de la

république, mais pas toujours en accord avec les orientations du « Parti

Républicain », loin s’en faut. Il est mort en 1954.

Quelles sont les

différences de perception entre cette crise des dettes souveraines

internationales débutée en 1915 comme elles sont relatées par Garrett dans ce

livre deux ans après le grand crash de Wall Street, et ce que nous rapportent

les médias en 2015 sur la crise actuelle ?

À la lumière de cette republication des éditoriaux de

Garrett entre 1915 et 1932 il est impossible de ne pas faire le parallèle avec

le problème de la Grèce suivant de près l’effondrement de la bulle financière

en 2008, mais la perception dans le public est très différente

aujourd’hui car l’étalon-or a été déclaré officiellement

« inadapté » et entièrement supprimé comme référence mondiale

entretemps.

Du temps de Garrett ce mécanisme monétaire était encore

soutenu officiellement car il devait laisser une grande responsabilité

individuelle au citoyen quant au contrôle de son épargne.

Depuis lors, l’action assez opaque, fluctuante et arbitraire

d’agences gouvernementales monétaires s’est progressivement substituée au

contrôle individuel. Aujourd’hui, cette action des banques centrales n’est même

plus directement soumise aux lois et décrets parlementaires… La grande

différence, c’est donc l’état d’apathie croissante dans lequel nos concitoyens

prennent la nouvelle de l’effondrement de leur système bancaire de nos jours. À

l’époque, l’indignation était plus grande, surtout au sein des partis

conservateurs.

Comment le contrôle

individuel a-t-il pu disparaître ainsi ?

Une évolution s’est produite sous les assauts politiques

successifs (essentiellement entre 1913 et 1974), portés contre ce mécanisme

naturel de mesure. En fonction d’intérêts politiques divers et, faute d’en

comprendre les conséquences, cela s’est passé en l’absence relative de débats

démocratiques sur le fond… Garrett cite les témoignages de justification,

auxquels on avait contraint Wall Street devant le Congrès suite à la crise de

1929. On est frappé de lire combien ces nouveaux risques découlant de la

mondialisation du crédit souverain étaient à peine compris par les banquiers

eux-mêmes depuis le début.

Publiée dans un magazine à grand tirage, sa chronique –

outre le fait qu’elle soit un témoignage infalsifiable de cette confiance

historique populaire à l’époque dans la transparence des institutions

monétaires – fait preuve d’une lucidité étonnante préfigurant ce qui ressemble

à une grande dégringolade à partir de là : confiscation de l’or privé par

FDR, contrôle monétaire par tous les gouvernements militaires impliqués dans la

seconde guerre mondiale, création du rideau de fer à l’Est en réaction à une levée

du contrôle militaire en Allemagne après-guerre (la libéralisation de la D-Mark

en 1948), multiples dévaluations européennes dans les économies contrôlées

après-guerre, et plus tard même la suppression officielle de l’étalon-or

américain en 1974 par Nixon.

Y a-t-il des

différences pour le public de cette époque avec la perception individuelle – en

termes de responsabilité économique perceptibles ?

Oui, si on veut, le petit artisan qui gardait ses économies

dans un coffre à la banque, ou dans une boite de biscuits, faute de

s’intéresser au monde de la finance, ne risquait en principe pas d’être spolié.

L’étalon-or légal lui donnait cette liberté, cette transparence et cette

sécurité-là, de pouvoir retrouver son même capital en fin de carrière, ce qui

lui permettait éventuellement après 50 ans de labeur, de profiter paisiblement

de tout ce dont il s’était privé antérieurement, voire d’en faire profiter ceux

qu’il voulait protéger personnellement.

Ce mécanisme d’étalonnage par l’or vieux de 150 ans, se

greffait naturellement sur un confort de vie et un progrès technologique

croissant. En outre il favorisait par principe une gestion prudente des

ressources. Il profitait dans sa conception et sa transparence aux citoyens

sans distinction de race, d’éducation ou de statut social. Le pays qui s’y

tenait le plus strictement bénéficiait de la plus haute considération dans le

commerce international ce qui générait des profits de change supplémentaires.

Qu’est-ce qui a

changé depuis la publication initiale et qui relativiserait cette critique

de Garrett aux nouvelles institutions monétaires ayant entraîné entre autre le

Crash de 1929 ?

Il existe de grandes différences historiques avec la

période d’après-guerre : le désir d’expansion coloniale et l’esprit de pillage

qui l’accompagnait parfois, avait exacerbé les rivalités nationalistes jusqu’à

produire la plus horrible des guerres européennes en 1914. La mondialisation

des dettes a ranimé ce brasier mal éteint en Allemagne, 25 ans plus tard… a

bien des égards ceci n’est heureusement pas vraiment comparable avec ce que

nous vivons aujourd’hui en occident. Pour autant, la tentation de mener une

politique impériale est un penchant humain naturel qui a connu de nombreux

hauts et bas dans l’histoire.

Qu’est-ce qui rend

cette critique de Garrett éventuellement d’autant plus pertinente aujourd’hui ?

Tout en rivalisant de fait avec celui-ci, les agences

gouvernementales monétaires telles la Fed Reserve ont encore été instituées du

temps de l’étalon-or. Garrett a identifié cette rivalité et mis par écrit ses

craintes de voir la suppression du standard monétaire se répandre. Aujourd’hui

c’est chose faite.

Relativement, en dépit de tous les discours de

globalisation, le pouvoir géopolitique arbitraire des banques centrales est

donc bien plus vaste en ce moment. Cette influence centralisatrice locale a été

décuplée par l’abandon de toute possibilité de mesure objective et cohérente du

crédit dans le commerce international.

Même s’ils le veulent, les parlements ne peuvent plus

remettre en cause une décision, la pertinence des objectifs, le mode d’actions,

voire même, obliger ces agences monétaires modernes à divulguer publiquement

toutes leurs décisions économiques en détail. Ils ont signé les lois qui

restreignent même leur propre pouvoir de contrôle.

Une remise en cause parlementaire reste impossible sans

d’abord modifier les statuts d’indépendance garantis à la fondation de ces

agences monétaires par les générations précédentes. Voyez le sénateur

Républicain Rand Paul aux

USA qui poursuit dans la voie de son père et dénonce le pouvoir arbitraire de

la Réserve Fédérale1.

Il n’est pas impossible qu’il remporte un certain succès auprès des Américains

dont l’histoire économique est fondée différemment.

Mais dans le système monétaire européen, la chose est

devenue plus difficile : chaque nation doit d’abord convaincre des

parlementaires étrangers à son pays, afin de s’accorder avec eux sur des

objectifs fédéraux communs. Ces parlementaires représentent majoritairement des

populations disparates dont l’histoire et la langue leur sont très largement

inconnues. Pensez à l’intérêt commun qui lie politiciens grecs et allemands

pour ce qui est de mesurer la dette souveraine : il est nul a priori.

Qu’en est-il des

opposants ? Les critiques faites à l’étalon-or voire à toute forme de

contrôle des dettes souveraines (comme en comporte le traité de Maastricht)

ont-elles changé fondamentalement depuis cette époque ?

Non, on constate qu’elles sont restées les mêmes : les

économistes anglais commencèrent par annoncer que l’étalon ne

« marchait » pas. Qu’il était injuste ou antisocial vis-à-vis des

« faibles » (un peu comme on reprocherait à une règle millimétrée son

manque de compassion envers les petits). Ce mécanisme était prétendument

inutile car il ne permettait pas d’éviter les bulles et les crises de crédit.

On pense au renard de La Fontaine, lequel parlait de l’acidité des raisins qui

pendaient hors de sa portée…

Garrett explique pourtant déjà en 1932 pour sa défense, que

malgré ses avantages démocratiques évidents, le sens de l’étalon ne saurait

être d’éviter toute crise financière ou même de garantir la solidité absolue de

son propre système bancaire (ce que l’on entend souvent comme base de la

justification même des banques centrales censées le remplacer, mais avec un

succès objectif discutable). S’il est pratiqué correctement, l’étalonnage se

contente donc de standardiser l’évolution du crédit monétaire de la manière la

plus objective et sûre possible, tant pour les entreprises que pour le Trésor

public.

Pour maintenir un étalon-or, Garrett souligne qu’il faut

deux choses : des lois parlementaires qui veillent à sa mise en œuvre, à

commencer par le décret de convertibilité inconditionnelle, et la confiance du

monde entier que ces lois soient appliquées démocratiquement à long terme, sans

restriction ni discrimination positive.

Pourquoi les remises

en cause des dettes de l’Europe après guerre n’ont-elles pas déjà fait tomber

l’adhésion publique à l’étalon-or aux USA comme partout ailleurs en Europe à ce

moment-là ?

L’étalon a été supprimé de la loi américaine en d’autres

circonstances, même si les responsables (FDR et Nixon) ont évidemment profité

indirectement de ce vent qui soufflait après-guerre en Europe.

En 1918, la victoire militaire des alliés européens sur

l’Allemagne ne paraissait pas vraiment en être une, tant pour leur population

exsangue que pour celle des vaincus in extremis, et ce qu’elle avait coûté aux

gouvernements de tous bords en crédits sur leur Trésor public dépassait

l’entendement. Plaider pour une sortie de la convertibilité-or en Europe,

c’était donc déjà ébranler un peu la certitude sur ces énormes dettes vis-à-vis

de l’Amérique.

Tandis que le défaut de remboursement sur créances publiques

se généralisait en Europe, et amenait même directement le crash de Wall Street

en 1929, en principe, il renforçait théoriquement la valeur de l’étalon-or aux

yeux des USA.

Pour la population américaine en effet, il ne devait pas

exister d’alternative désirable à une juste mesure des unités de compte

permettant de garder les preuves de l’épargne que l’on devait encore lui

rembourser.

Peut-on penser, après

cette lecture, que les Américains, en prêtant cet argent aux belligérants entre

1915 et 1929, ont été justement punis d’avoir voulu s’enrichir sur le dos de

cette tragédie humaine que fut la première guerre mondiale ?

Garrett se penche longuement sur ce reproche qui justifiait

dès l’abord le défaut des remboursements Européens, surtout dans la bouche des

Anglais. Son indignation, qui est suscitée par certains responsables américains

non moins que par les Européens des deux bords, incrimine pourtant une toute

autre forme de duplicité, plus en profondeur.

Son reproche tacite ne concerne pas simplement l’appât du

gain inévitable de tel ou tel acteur réel de la société. Garrett semble

déplorer la déresponsabilisation progressive que les tribuns politiques ont

d’abord imposée à leurs concitoyens, avec force propagande, et qui oppose cette

Amérique nouvelle, ayant perdu en passant son idéal de neutralité, à l’idéal

antique de la « Res Publica », de l’honneur lié à la Parole Publique

et à l’exercice de la Politique. Les critiques de Garrett portent plutôt sur

l’image d’une nouvelle machine de crédit infernale, aux ramifications

embrouillées dont on aurait perdu le plan, et qui finit par ruiner le monde.

Finalement, après toute cette critique de la

déresponsabilisation qui nous rappelle la crise européenne actuelle, son livre

remet donc une culture à l’honneur, dont on a une vision bien trop restreinte

actuellement en dépit de l’évidence géographique : c’est la culture

républicaine philanthropique de la Grèce antique.

Garet Garrett, Une

bulle qui ruina le monde : Chroniques éditoriales américaines, 1915-1932,

traduction française Christophe Jacobs, Institut

Coppet, 2015, 216 pages.

La réflexion du jour

Nous venons d’exposer la position de ce qu’il est convenu d’appeler les intellectuels, les universitaires, les gens des médias et en général les critiques sociaux. Ces personnes ont encore moins que le votant ou l’homme public d’incitation à acquérir l’information pertinente. Cette catégorie de gens est presque invariablement anticapitaliste et pro interventionniste. --- Jean-Luc Migué

05 juillet, 2015

04 juillet, 2015

La réflexion du jour

De leur côté, les hommes d’État et les administrateurs publics ne subissent pas les conséquences directes de leurs décisions. L’enjeu d’une mauvaise allocation des soins pour eux est minime. Ils jouissent en contrepartie du pouvoir énorme de déterminer ce qui sera consommé par la population. Leurs décisions sont déterminantes. Comme l’enjeu à leurs yeux est moins grand que pour le consommateur lui-même, ils feront des choix moins appropriés que l’usager qui jouirait de la même information.--- Jean-Luc Migué

03 juillet, 2015

La concurrence est au monopole ce que la démocratie est à la dictature.

Tous conviennent que les lacunes inhérentes à la démocratie :

délais, influence indue des lobbys, abus des politiciens, etc., sont de loin préférables

aux horreurs de la dictature.

La démocratie ne se limite pas à voter périodiquement, mais consiste

surtout à permettre à des opinions différentes, voire opposées, de s’exprimer

librement et d’influencer l’évolution des politiques régissant la société. Les

débats entre les pour et les contres permettent de mieux cerner les enjeux et

d’adopter des solutions plus optimales que celles qui auraient été imposées par

une dictature, aussi éclairée soit-elle. Par exemple, les écologistes en

s’opposant à l’exploitation des énergies fossiles obligent les entreprises à

proposer des méthodes d’exploitation propres et sécuritaires. Sans être parfaites,

ultimement les politiques retenues suite à un tel processus seront généralement

plus optimales pour l’ensemble de la société que s’il n’y avait pas eu de

débats.

Ainsi, la démocratie crée les conditions favorisant une

saine concurrence entre les choix politiques qui s’offrent à nous. Cette

concurrence oblige les protagonistes à redoubler d’ardeur et de créativité pour

influencer l’opinion publique en faveur de la position qu’ils défendent.

Ce phénomène a permis aux démocraties occidentales

d’atteindre un degré de liberté et une qualité de vie bien supérieure à tous

les autres modèles de société.

Ce qui est vrai au niveau d’une société l’est tout autant au

niveau de l’économie. Une économie ouverte et libre où la concurrence entre les

entreprises domine le marché, se développera plus rapidement et offrira de

meilleurs services à meilleurs prix aux consommateurs. Par contre, une économie

dominée par les monopoles, privés ou publics, sera peu innovatrice et

favorisera le statu quo au détriment de la qualité et des coûts. Ultimement,

l’économie implosera comme l’ont expérimenté les républiques russes à la fin

des années 80s et le Venezuela

aujourd’hui.

Heureusement, le Québec a toujours une économie relativement

libre. Mais le poids des monopoles d’État et la propension des gouvernements

qui se succèdent à l’Assemblée nationale à tout réglementer nuisent au

développement du plein potentiel de l’économie québécoise.

L’environnement

économique québécois est l’un des moins libres en Amérique du Nord. Quel

que soit le critère utilisé : PIB, revenu disponible, dette, taux de

chômage, pauvreté, etc., le Québec trône honteusement dans le peloton de queue.

Malheureusement, cette situation risque de perdurer. Selon

un sondage

commandité par Cogeco, la moitié des Québécois considèrent que les

entreprises privées nuisent à la société. Dans les circonstances, les

politiciens seront peu enclins à favoriser l’entreprise privée et la

concurrence pour réduire le rôle de l’État dans l’économie.

Cette situation désolante changera seulement lorsqu’une

majorité de Québécois auront compris que la trop grande présence de l’État dans

l’économie n’est pas la solution, mais le problème.

Ce travail pédagogique de longue haleine doit débuter dès

l’école primaire. Les politiciens profitent grandement d’un État

interventionniste et ont donc peu d’intérêt à contribuer à l’effort pédagogique

nécessaire pour éduquer la population.

Heureusement, il existe des organisations telles que l’IÉDM, dont le mandat est

de promouvoir les bonnes pratiques économiques et de faire pression sur nos

élus. Est-ce que cela sera suffisant pour nous éviter la honte de se faire

imposer des solutions par les banques comme dans le cas de la Grèce? L’histoire

nous le dira.

La réflexion du jour

J'ai souvent dénoncé ce système (ndlr la gestion de l'offre), notamment parce qu'il revient à taxer des biens essentiels dans un pays où, en principe, les aliments ne sont pas taxés. L'étude manitobaine met un chiffre sur ce fardeau additionnel ; 339 $ de plus pour les 20 % des ménages au bas de l'échelle, ce qui équivaut à 2,3 % de leur revenu ; 554 $ pour les 20 % les plus riches, soit 0,5 % de leurs revenus. Le fardeau assumé par les plus pauvres est donc presque cinq fois plus élevé que celui des plus riches. C'est la définition même d'une taxe régressive. C'est pervers, et pas seulement dans le sens économique du terme.--- Alain Dubuc

02 juillet, 2015

La réflexion du jour

Le Dr Gilles Julien a fait le choix, il y a longtemps, de ne pas attendre le gouvernement pour s’attaquer aux problèmes qui le préoccupaient. Si nous étions plus nombreux à suivre son exemple, chacun à notre manière, l’État québécois pourrait mieux s’acquitter de sa « vraie job ».--- André Pratte

S'abonner à :

Commentaires (Atom)