Que l’État se contente d’être juste, nous nous chargerons d’être heureux.---- Benjamin Constant

Chaque Québécois doit plus de 34 000 $ au provincial seulement

Vaut mieux en rire!

Avant de couper des centaines de millions dans les services, est-ce qu’on peut avoir les services ? - Michel Beaudry

31 janvier, 2017

La réflexion du jour

Les choses gratuites nous rendent heureux. Cela ne veut pas dire qu’elles nous conduisent aux choix économiques les plus avisés. Dans le domaine de la santé, la gratuité a été élevée au rang d’idéologie au Canada. Le principe de la gratuité est devenu plus important que la disponibilité des services.--- Mario Dumont

30 janvier, 2017

La réflexion du jour

Nous croyons encore au père Noël et aux promesses électorales. Je n’ai jamais compris pourquoi les Québécois et Québécoises ne comprennent pas que toutes ces fausses promesses viendront directement de leurs poches par des impôts déguisés, des taxes additionnelles et des mesures coûteuses.----Claude Roy

29 janvier, 2017

28 janvier, 2017

La réflexion du jour

Quand on sait qu'il en coûte 37 milliards $ annuellement aux entreprises canadiennes pour se conformer à la réglementation des trois paliers de gouvernement, il est important que ces derniers s'engagent à réduire ou, à tout le moins, à contenir ce fardeau qui mine la compétitivité et l'innovation des PME.--- FCEI

27 janvier, 2017

La réflexion du jour

Enfin, enseigner les principes économiques de base fera de nos jeunes des électeurs mieux informés lorsqu'ils auront l'âge de voter. Cela leur permettra de mieux juger les programmes politiques de chaque parti et d'éviter de se faire passer des sapins par les politiciens et les groupes de pression !--- Jasmin Guénette

26 janvier, 2017

L'ART ET LA PENSÉE DE L'ART (suite)

Louise V. Labrecque

Il y a aussi cet artiste, dans ses ateliers, de vieilles granges sans chauffage, qui façonne l’hiver pour la millième fois, et avec des gestes herculéens, afin de peindre des tableaux arides, très élaborés, souvent de très grandes dimensions, tels ces panneaux géants, par centaine, afin de constituer l’immense « Fresque de l’Humanité », ou comme l’écrivent parfois certains journaux : « Le grand film peint de la vie » ; de la même manière, il est difficile et périlleux de capturer la grande ourse, l’étoile scintillante; la voilà ainsi accrochée aux plafonds des vieilles églises, de même que l’artiste, afin d’y dessiner une fleur, d’y graver à la main des oiseaux, d’y peindre cet ange musicien, pas encore célèbre. De la même manière, une multitude de toiles, de dessins, de gravures, mettant en scène des chevaux, et toutes sortes de personnages mythologiques

.

Au passage, quelques notations plaisantes, car le beau temps a duré longtemps, l’automne dernier, et c’est là qu’il a pris naissance, très concrètement, le goût d’écrire sur l’art et la pensée de l’Art. Je marchais lentement, ce jour-là, beaucoup plus lentement qu’à l’habitude, comme en contemplation, face à la rivière majestueuse, et plus loin, dans le petit parc où tout fleuri, au bout de la Promenade de la Cité de l’Énergie. De là, j’ai vu l’horizon un peu comme la mer; j’ai vu ainsi la belle saison odorante avancer avec moi, me conduisant doucement au bout du chemin, vers cet antre de l’oubli, où la vie se résorbe en un travail de création; oui, ce sont des surprises agréables. Toutefois, chez Dumoux, comme nous avons vu, mais encore suffisamment pressenti ses aptitudes : tout demeure là, dans ses ateliers; tout déborde, « des stocks », pour reprendre le mot de Michel Leiris : cette accumulation, du banal au fantastique, est un contraste tout simplement génial, comme la terre et l’eau en fusion. Nous le voyons dans toutes ses couches successives et dans toutes ses transparences. C’est la dimension humaine de l’art, en même temps que sa part de sacrée, dans l’acte de saisie de soi-même, on se retrouve soudain chez soi, mais comme transfiguré. Or, l’acte créateur, c’est la transmission de cette part qui nous dépasse ; retrouver la source commune de nos racines, à la fois catholiques et françaises. C’est cette expérience (extra) sensible, (extra) lucide, afin de retrouver le sens de notre chemin, puis de notre Histoire. Bien sûr, force l’humilité et traverse nos préférences vers les Belles Lettres et les Beaux- Arts ; que d’émois dans sa réalité retrouvée, son temps perdu (puis retrouvé), toutes ses dimensions, même si cela exige une urgence de vivre, et puis, plus tard, d’aimer, afin de coucher sur papier ces mots. Ainsi, du Québec à la Mère Patrie, nous relisons notre épopée populaire, avec en tête un bloc- note de références communes : les ressemblances et les différences; notre complexité individuelle et collective. Quand bien même nous insistons sur les Classiques français et nos Humanités du Québec, le contexte suffit amplement à préciser le sens et l’usage; allez donc visiter les ateliers de Raymond Dumoux, entrez également dans les musées voir les Giotto, Renoir, Bosch, Rembrandt, Matisse, Dali, et les autres… ! La compréhension sera saisissante ; le pays tout entier parle : roches, nature, culture, voyages, visages et gens. L’artiste, c’est un héros naturel. Il pourrait bien se contenter de lutter contre les aléas de l’hiver, l’indifférence, le mépris et la maladie ; oui, au fil du récit, il le fait, il lutte, afin de demeurer vivant dans la nécessité. Or, je recherche, moi aussi, à écrire comme si c’était un roman d’amour. L’art, c’est toujours un exil par en dedans, en soi-même, vers le cœur amoureux. Il faut des braves, pour ce faire; il faut oser, afin de prendre une nouvelle fois des risques ; la conquête d’un nouveau monde, d’une nouvelle compréhension, oblige à ce retour sur soi ; un rapport au monde bienveillant. L’artiste, comme l’étoile splendide guidant les peuples, reviendra ensuite lentement de sa lutte, parce qu’il est de ceux qui n’ont de maîtres qu’eux-mêmes.

Le discours essentiel des artistes, le comment du

pourquoi, c’est aussi cette question d’autrefois, qui se reconnaît en se

nommant encore de nos jours « passion » ou « feu », dont je

déduis l’inutilité à vouloir expliquer, consoler; l’œuvre qui vous console est

trop souvent comme un livre qui se console; une très grande œuvre serait

peut-être comme celui qui console sans se consoler. Ainsi, l’art dans cette

posture devient salvateur pour nos Lumières; quelle belle façon en effet

d’expliquer ainsi le mystère. En somme, un très grand artiste, avec ou sans son

œuvre, serait peut-être comme cette vapeur d’eau en fusion, ou comme la

fabrication du verre, lorsque l’on souffle dedans, afin qu’ainsi née de la

braise, l’œuvre se matérialise instant après instant. De la même manière, je

pense aux grandes œuvres comme à des êtres transparents. Ils sont faits de

cette vapeur, ils sont faits de cette fusion, ce feu; de cette passion.

Cela dépasse, en somme, notre entendement ; c’est comme une couleur, assez

chatoyante, qui s’incarne dans l’Histoire littéraire et l’Histoire de l’art ;

dans notre patrimoine et notre folklorique vocabulaire, venus également des

gens simples, des gens d’outre mers; et deux pierres deux coups ! Ainsi, et

c’est pratique : j’aime par exemple « Maria Chapdelaine », avec

ou sans retouche du national, avec ou sans identification précise ; de l’autre

côté, de toute manière, on y voit encore trop souvent que du feu, du bois, et

des mouches noires. Aussi, j’aime « Le Survenant »; j’aime « La

Petite Poule d’eau »; j’aime nos arts et nos littératures, sans risquer de

comparaison à notre expression, à nos accents, trop longtemps habitués,

de toute façon, à s’examiner des pieds à la tête, car il est vrai : l’art

est toujours une révélation, comme une

déclaration d’amour.

*photo : Jérôme Dumoux

De plus, je ne sais pas si la confrontation avec l’art

et la pensée de l’art, cette vague qui nous soulève, pourra sauver

réellement, elle qui devrait pourtant transformer le pays. Je voudrais en être,

avec vous toutes et tous; avec les artistes géniaux et véritables, et aussi

avec tous les entrepreneurs audacieux, capables de génie, tous les gens

courageux en quête du meilleur, en somme avec tous les braves d’hier et

d’aujourd’hui : ceux-là qui veulent faire quelque chose pour le Québec et

la France, mais qui se réveillent aujourd’hui non pas comme dans les années

soixante, alors que la confrontation du politique avec les arts était comme

lorsqu’on regarde les étoiles et qu’on se sent envahi par une telle émotion.

Or, la nouvelle réalité artistique, cela n’est pas qu’une affaire de conscience

sociale; les arts ne cherchent pas de circonstance, ne sont pas opportunistes,

ne sont pas politique. Ainsi, dans ce monde, une chose est encore perfectible.

Et, il nous faudra bien nous rendre compte, un moment donné, que cela devient

possible, qu’il y a des gens qu’il faut commencer à regarder avec le plus grand

sérieux, sans se laisser toutefois influencer ; car l’art, c’est aussi

comme un roman historique qui s’écrit; et si nous ne l’avons pas pris

suffisamment au sérieux par le passé, au lieu de tenter d’y faire entrer

notre langage, nous devons maintenant l’observer avec un nouveau regard, une

nouvelle maturité, afin de comprendre, une bonne fois pour toute, d’où l’on

vient, pour de se (re)demander ensuite, une nouvelle fois encore (et encore),

où l’on va.

La réflexion du jour

La gauche et les médias fulminent. Le réchauffement climatique anthropique (RCA) , qui est passé en quelques années du statut de simple hypothèse scientifique à celui de dogme religieux en prend un sacré coup. Mais pas son coup de grâce, car même avec un climato-réaliste comme Scott Pruitt à la tête de l’Environmental Protection Agency (EPA), la tâche de déprogrammation de millions d’éco-cerveaux de citoyens qui ont subi des années d’endoctrinement vert sera colossale.--- Reynald Du Berger

25 janvier, 2017

La détérioration des institutions politiques (1/2)

Revue de livre par Minarchiste

“Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy”, par Francis Fukuyama.

Il y a quelques mois, j’avais publié un article sur le premier volume du livre de Francis Fukuyama, The Origins of Political Order. Tel que promis, j’ai complété la lecture du second volume durant l’été. Le deuxième tome se lit beaucoup mieux que le premier, et le rend même inutile puisque l’introduction offre un résumé exhaustif du premier volume. Autrement dit, vous ne pourriez lire que le deuxième volume sans la moindre confusion.

Et je dois dire que Political Order and Political Decay est un excellent livre, l’un des meilleures que j’ai lu à ce jour. Il forme selon moi un trio de lectures incontournables en ce qui concerne le développement économique avec The Mystery of Capital et Why Nations Fails.

Le déclin politique (ou political decay) résulte de la « repatrimonialisation » des institutions gouvernementales. Selon Fukuyama, ce phénomène s’est produit aux États-Unis durant la seconde moitié du 20e siècle, tout comme en Chine à la fin de la Dynastie de Han, ou le régime Mamelouke durant le siècle ayant précédé sa défaite aux mains des Ottomans, ou encore en France sous l’Ancien Régime.

La repatrimonialisation se manifeste souvent par le clientélisme politique et/ou le patronage au sein de la fonction publique. L’une des explications des problèmes de pays tels que la Grèce et l’Italie est que ces deux pays ont utilisé la fonction publique comme source de patronage politique (c’est-à-dire en distribuant les emplois aux amis du parti au pouvoir, créant souvent de nouveaux postes superflus pour faire de la place, ce qui est amplifié quand les syndicats rendent les nouveaux postes permanents), menant à des services publics inefficients, une bureaucratie étouffante et des déficits gonflants.

Entre 1970 et 2009, le nombre de fonctionnaires en Grèce a été multiplié par cinq. La Grèce a adopté un système démocratique avant que ne soit apparue une classe d’entrepreneurs industriels qui aurait pu créer des emplois à plus forte valeur ajoutée, ce qui ne laissait que la fonction publique comme moyen de s’enrichir. En échange du patronage et d’une liberté d’intervention au niveau des administration locales, les élites politiques ont toujours fourni leur support inconditionnel au parti bénéficiant d’une majorité parlementaire, peu importe son programme.

En revanche, l’Allemagne a hérité d’une bureaucratie moderne, autonome et méritocratique avant son passage à la démocratie parlementaire grâce aux réformes Stein-Hardenberg de 1807. L’Angleterre et les États-Unis ont débuté le 19e siècle avec un gouvernement s’adonnant au patronage. Cependant, contrairement à la Grèce et l’Italie, ces deux pays ont réussi à réformer le gouvernement et à bâtir une bureaucratie moderne. En Angleterre, les aristocrates qui agissaient comme haut-fonctionnaires ont été remplacés par des professionnels sur une période de 15 ans avant que la démocratie ne remplace l’oligarchie restrictive qui prévalait (suite au rapport Northcote-Trevelyan de 1854). Aux États-Unis, le processus de réforme fut beaucoup plus long car la démocratie y fut adoptée 60 à 70 ans avant l’Angleterre (nous y reviendrons). En 1883, les États-Unis ont adopté le Pendleton Act, qui allait exiger que les postes gouvernementaux soient attribués en vertu des compétence technocratiques plutôt que par patronage politique. Cette loi allait mettre la table pour l’Ère Progressive qui allait suivre.

Le déclin politique aux États-Unis

Le concept clé évoqué par Fukuyama est le phénomène de « repatrimonialisation », qui est selon lui une cause profonde du déclin politique. Aux États-Unis, il se manifeste par le clientélisme politique accru observé ces dernières années, de même que la capture de larges pans du gouvernement par des groupes d’intérêt bien organisés et financés.

Aux États-Unis, cela inclue le collège électoral, le système des primaires, certaines règles du Sénat, le système de financement des campagnes (voir ceci) et plus d’un siècle d’enchevêtrements de règlementation produite par le congrès qui rendent les fonctions gouvernementales inefficaces. Le système américain permet aux tribunaux de s’insérer dans la fonction de législation, voire même dans les tâches administratives, choses inobservables dans la plupart des démocraties des pays développés. On pourrait aussi parler du « gerrymandering » (redessiner la carte électorale à son avantage) et du « filibustering » (monopoliser le temps de débat parlementaire pour qu’on ne puisse pas voter un projet de loi).

Mais cela n’est pas un phénomène récent. La démocratie américaine est née sous la forme d’un système de patronage, c’est-à-dire que les électeurs votaient pour le candidat qui leur offrait le plus d’avantages directs, plutôt qu’en fonction de ses politiques générales. Selon Fukuyama, le clientélisme politique (qu’il différencie nettement de la corruption) est une forme relativement efficiente de mobilisation politique pour une société faiblement éduquée et constitue souvent la première forme de démocratie. Pour lui, vaut mieux une démocratie clientéliste que pas de démocratie du tout.

La différence entre les États-Unis et d’autres pays tels que la Grèce et l’Italie est que durant l’Ère Progressiste (1890-1930), les États-Unis ont grandement diminué le clientélisme bureaucratique (i.e. l’octroi de postes aux amis du parti). D’autres formes de clientélisme ont cependant subsisté (subventions, crédits d’impôts ciblés, barrières tarifaires, etc). L’un des grands problèmes ayant affecté la politique américaine depuis quelques années est la capacité d’acheter un politicien à travers les Super PACs (voir ceci), ce qui contribue évidemment au déclin politique.

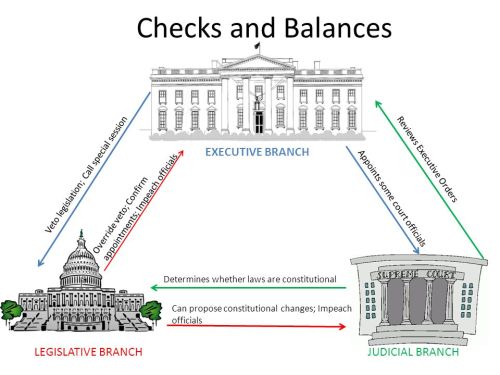

Aux États-Unis, le système de « checks and balances » rend les grands changements bien plus difficiles. En d’autres mots, il y a une séparation des pouvoirs entre le législatif (Congrès), l’exécutif (Président) et le judiciaire (Cour Suprême). L’interférence du Congrès et des cours de justice dans le processus exécutif est un problème aux États-Unis et rend le système ingérable. Le problème est donc une trop grande responsabilité des cours de justice et des politiciens, plutôt que de confier l’exécution des tâches aux bureaucrates professionnels. Les tribunaux ralentissent le processus d’exécution tandis que les politiciens le manipulent à leur avantage. Ce système est pratiquement unique en son genre.

Aux États-Unis, les leaders de comités du congrès ont la capacité d’introduire des modifications aux projets de loi, ce qui en fait des cibles de choix pour les lobbyistes. Dans un système parlementaire comme celui du Royaume-Uni, les MPs suivent la ligne de parti, il est donc inutile de faire du lobbying auprès d’eux. Aux États-Unis, le passage du budget est un long et fastidieux processus qui donne aux membres du Congrès d’innombrables opportunités d’y greffer des requêtes visant à aider leur comté. Au Royaume-Uni, c’est le parti au pouvoir qui rédige le budget et le soumet au vote, sans qu’aucune modification ne puisse y être négociée.

Par exemple, l’Affordable Care Act (ACA ou Obamacare) n’a pas été rédigé par Barrack Obama. Il est plutôt passé entre les mains de multiples comités du Congrès, qui ont pu le forger à leur guise. Le résultat final était possiblement bien loin de ce que le Président avait en tête, tant en matière de complexité, du nombre d’exceptions, d’amendements et de compromis qui y ont été insérés après négociation avec les lobbys.

Aux États-Unis, le système politique octroie un droit de veto effectif à un grand nombre d’intervenants, lesquels sont souvent en conflit d’intérêt. Les possibilités de veto sont tellement nombreuses aux États-Unis que Fukuyama surnomme ce système « vetocratie ».

L’une des conséquences de ce système politique déficient est que la règlementation augmente de façon exponentielle aux États-Unis. Par exemple, le secteur financier est règlementé par les instances suivantes, lesquelles adoptent souvent des mesures contradictoires:

- Federal Reserve Board

- New York Federal Reserve Bank

- Treasury Department

- Securities and Exchange Commission

- Federal Deposit Insurance Corporation

- National Credit Union Administration

- Commodity Futures Trading Commission

- Office of Thrift Supervision

- Federal Housing Finance Agency

- Divers procureurs généraux des états

Selon Fukuyama, les deux meilleures bureaucraties des États-Unis sont la Federal Reserve et les Centers for Disease Control (CDC). La première est dirigée par des Ph.D en économie tandis que la seconde par des docteurs et chercheurs en médecine, lesquels forment une technocratie compétente. Autrement dit, ces agences ont réussi à évincer le patronage (je ne suis pas d’accord!).

Le manque d’autonomie est l’une des causes majeures de mauvais gouvernement et résulte en une fonction publique dirigée par des règles strictes et inflexibles. Ces règles prolifèrent à un tel point que leur application intégrale devient impossible, ce qui confère un pouvoir arbitraire aux bureaucrates et politiciens puisque ceux-ci peuvent décider de quelles règles ils appliqueront et envers qui.

Plus une bureaucratie devient efficace, plus elle peut et doit être autonome des pouvoirs politiques. Cependant, ces technocrates doivent être imputables face à aux résultats de leurs décisions. Mais pour développer cette efficacité, il faut un système universitaire capable de former les administrateurs correctement. Le Pendleton Act peut être considéré similaire aux réformes Stein-Hardenberg en Allemagne (1807) ou encore Northcote-Trevelyan en Angleterre (1854), ou même Meiji au Japon. Ces trois derniers cas ont nécessité le développement de systèmes universitaire adéquats de manière à former des bureaucrates professionnels compétents. Cet influx de compétence allait donner à ces bureaucraties la capacité à avoir plus d’autonomie. On pourrait aussi mentionner l’École Normale Supérieure et la Polytechnique, fondées par le gouvernement révolutionnaire de France en 1794, dont l’objectif était de former des fonctionnaires compétents.

Selon Fukuyama, la qualité de la fonction publique américaine est en déclin depuis les années 1970s, car les syndicats de fonctionnaires ont graduellement éliminé l’aspect méritocratique de cette bureaucratie, ce qui contribue au déclin politique du pays. Ces fonctionnaires font d’ailleurs largement partie de l’électorat du parti Démocrate, ce qui empêche ce parti de procéder à toute réforme. Fukuyama va même jusqu’à affirmer que les États-Unis n’ont jamais réussi à établir un gouvernement d’aussi bonne qualité que les démocraties ayant émanés de régimes absolutistes, telles que l’Allemagne et la Suède.

La plupart des problèmes institutionnels des États-Unis pourraient être résolus en adoptant un système parlementaire du type Westminster. Le système Westminster de l’Angleterre favorise la prise de décision rapide et sans obstruction politique. En 1850, il n’existait pas de cour suprême pouvant invalider une loi ou encore de séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif. Il n’y avait pas non plus de partis politiques disciplinés et polarisés.

Fukuyama infère même que les États-Unis souffrent d’un surplus de démocratie, car la séparation des pouvoirs résulte en une forme de stagnation et d’inefficacité du gouvernement.

La réflexion du jour

Si le gouvernement n’a plus confiance dans le jugement du BAPE parce que cette instance verse dans le militantisme, il est impensable de demander une telle confiance de la part de la population québécoise. Le BAPE est devenu toxique pour le développement économique en déviant autant de sa mission et il doit être repensé dans les plus brefs délais.--- Youri Chassin

24 janvier, 2017

La réflexion du jour

Les décideurs ont fermé les yeux devant les exploiteurs de tout acabit. Par intérêt, par aveuglement ou par incompétence, ils ont remplacé l’action par la communication. Si bien que leurs discours remplis de promesses qu’ils savent ne jamais pouvoir tenir sont autant de gifles encaissées par les citoyens.--- Denise Bombardier

23 janvier, 2017

La réflexion du jour

Le patriotisme économique est contre-productif. C’est même un cadeau empoisonné. Pourquoi les entreprises locales s’efforceraient-elles d’innover ou d’être plus efficaces si elles n’ont plus de rivales étrangères, et si elles sont assurées d’avoir l’État comme client? Qui sait, peut-être même seront-elles tentées d’augmenter leurs prix!--- Nathalie Elgrably-Lévy

22 janvier, 2017

21 janvier, 2017

La réflexion du jour

Essentiellement, deux raisons expliquent les mauvais rendements des investissements « politiques ». D’abord, contrairement aux gens d’affaires, les politiciens ne gèrent pas leur propre argent et n’ont donc pas la même hargne à vouloir le faire fructifier (ou la même crainte à le voir s’envoler en fumée).

Deuzio, le rendement financier n’est pas l’objectif ultime des politiciens. Avant tout, ce qui les préoccupe, c’est l’opinion publique, le sujet de l’heure dans les médias, les pressions des lobbys, bref, les facteurs qui leur feront gagner ou perdre les prochaines élections. --- Francis Vailles

20 janvier, 2017

La réflexion du jour

Un lobby de chauffeurs de taxi lançait récemment une opération pour inciter l’État de New York à voter une interdiction de 50 ans sur la voiture autonome. Je ne serais pas surpris de voir une telle opération au Québec menée de front par Monsieur Taillefer. Les principaux obstacles à l’adoption de la voiture autonome ne sont pas technologiques, ils sont politiques et législatifs!--- Jonathan Hamel

19 janvier, 2017

La réflexion du jour

Ça fait déjà un certain temps que les envieux lorgnent le Fonds des générations, le compte d’épargne gouvernemental destiné au remboursement de la dette.

Les syndicats le réclament depuis des années pour choyer un peu plus leurs membres. Les conscrits du milieu communautaire en rêvent aussi.--- Michel Hébert

La réflexion du jour

Désolé de vous le dire sèchement, mais il arrive que les gens votent contre leurs intérêts.

Désolé, mais la colère au lieu de la sagesse, l’émotion au lieu de la raison, l’inculture fière d’elle-même au lieu du savoir, non merci.--- Joseph Facal

18 janvier, 2017

La tyrannie de la redistribution, de Thierry Afschrift

Aujourd’hui les individus subissent une tyrannie qui est bien plus grande que celle exercée par les monarques absolus : celle de l’État fort dans sa forme aboutie de l’État-providence. Les hommes politiques, de tous bords, qu’ils soient d’extrême-gauche, de gauche, de droite ou d’extrême-droite, en sont les conservateurs.

Aujourd’hui les individus subissent une tyrannie qui est bien plus grande que celle exercée par les monarques absolus : celle de l’État fort dans sa forme aboutie de l’État-providence. Les hommes politiques, de tous bords, qu’ils soient d’extrême-gauche, de gauche, de droite ou d’extrême-droite, en sont les conservateurs.

Le progrès, face à tous ces conservatismes, serait de remettre en cause cet État devenu obèse. Pour ce faire, Thierry Afschrift, démonte, dans La tyrannie de la redistribution, le processus par lequel tous les individus deviennent ses esclaves, les uns parce qu’imposables à merci, les autres parce qu’assistés à sa merci.

Un peu de sémantique ne fait pas de mal : en fait il n’y a pas de redistribution pour la bonne raison qu’il n’y a pas de distribution initiale, ce qui supposerait l’existence d’un Tout, alors que la propriété ne peut qu’être individuelle et ne peut se constituer qu’à la suite de contrats librement consentis avec d’autres.

Logique redistributive

Pour redistribuer ou distribuer, l’État ne peut s’approprier que ce qui ne lui appartient pas. Pour se justifier, force lui est donc de prétendre que tout est à tout le monde, que sa tâche est de répartir ce tout, qu’il le fait de manière plus juste (en réalité plus égalitariste) et plus efficace que les échanges libres ne le feraient.

Pour opérer ce pillage, l’État a recours à la loi (contre le droit) et à la contrainte. Pour répartir cette rapine, à des transferts et à des services publics gratuits ou aux prix dérisoires. Bien malin qui peut dire, s’il est gagnant ou perdant dans un tel système, qui bénéficie surtout à l’État, à ses serviteurs et à ses clients multiples.

Les démocraties libérales n’ont plus de libérales que le nom. Les grands partis s’y caractérisent par le culte de l’État fort, tutélaire de presque toutes les activités, toujours plus réglementées. L’État s’approprie en effet la moitié des richesses produites par les individus et les entreprises et dépense encore davantage.

Pour redistribuer, l’État doit tout réglementer, tout contrôler et ignorer le droit à la vie privée. Conséquences : disparition du secret bancaire et, grâce aux nouvelles technologies, contrôles accrus des individus, réduction de la liberté d’expression au politiquement correct, inquisitions de toutes sortes, mise au pilori des récalcitrants etc.

Le pillage légal de l’État

Le pillage légal de l’État est peint aux couleurs de la solidarité, mais c’est une curieuse solidarité, puisqu’elle est contrainte. Pour la légitimer, de nouveaux droits ont été créés tout exprès : à la demande des États communistes de l’époque ils figurent dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948…

Ces droits à quelque chose ne sont pas des droits naturels, comme les droits individuels, civils et politiques (qui sont des droits de faire quelque chose, que l’État doit respecter), ce sont des droits-créances, dont l’État est le débiteur. Pour s’acquitter de sa dette, celui-ci porte atteinte aux droits de propriété via impôts et prélèvements obligatoires.

Pour fonder la morale et l’action publique, non sur la reconnaissance des droits, des talents et des mérites, mais sur des besoins et des faiblesses, est invoqué l’intérêt général, substitut profane du bien commun catholique, au nom duquel doivent se sacrifier ceux qui ont le tort de ne pas être les favoris du Pouvoir qui en dicte le contenu…

La légitimité de la loi

Se pose alors la légitimité de la loi quand elle est démocratiquement adoptée contre le droit : est-ce vraiment parce qu’un pouvoir est choisi par une majorité qu’il doit se permettre de redistribuer à sa guise les revenus et les biens de chacun ? En toute justice, les droits de chacun ne doivent pas être à la merci d’un vote.

Avec la reconnaissance des droits de l’homme, les individus sont certes protégés contre l’exécutif, mais ils ne le sont pas contre la loi elle-même : parmi les prérogatives qui exceptionnellement pourraient être attribuées à une autorité, ne devrait pas figurer celle de redistribuer les revenus et les richesses.

Pourquoi ne devrait-elle pas figurer parmi les prérogatives d’une telle autorité ? Parce qu’il ne doit pas exister de « moyen politique » de recueillir des revenus, en usant de la contrainte : ce serait exercer la « loi du plus fort », en l’occurrence du nombre, pour spolier des biens acquis sans violence.

Le seul moyen d’échapper à la tyrannie de l’État-providence n’est-il pas de remettre en cause ce système fondé sur la méfiance envers l’homme ? Car la vraie solidarité est l’expression d’un des meilleurs usages de la liberté, qui consiste à donner volontairement non seulement l’argent, mais bien d’autres choses, par amour, gratitude ou générosité.

À méditer, pour conclure, ce que disait Thomas Jefferson :

Parfois il est dit qu’on ne peut pas faire confiance en l’auto-gouvernement de l’homme par lui-même. Peut-on alors lui faire confiance pour le gouvernement des autres ?

- Thierry Afschrift, La tyrannie de la redistribution, Les Belles Lettres, 96 pages

17 janvier, 2017

La réflexion du jour

Pour tous les sujets, il y a une ligne de pensée véhiculée par les Protecteurs de la bienfaisance contemporaine et personne ne doit remettre en question la pensée unique qu’ils défendent.--- Éric Lanthier

16 janvier, 2017

La réflexion du jour

Le moratoire imposé par Québec sur le développement de la filière uranifère a en effet tué le projet de l’entreprise dans les monts Otish après que celle-ci a englouti des sommes importantes dans des travaux d’exploration. Ressources Strateco estime que cette façon de dire non, après lui avoir donné tous les permis, est une forme d’expropriation pour laquelle elle doit être compensée.

.....

Ce dossier a été marqué par l’improvisation, l’émotion, il a été dominé par un concept flou et tentaculaire, celui de l’acceptabilité sociale. --- Alain Dubuc

.....

Ce dossier a été marqué par l’improvisation, l’émotion, il a été dominé par un concept flou et tentaculaire, celui de l’acceptabilité sociale. --- Alain Dubuc

15 janvier, 2017

14 janvier, 2017

La réflexion du jour

Le GIEC (Groupe Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) est devenu propagateur d’une nouvelle religion pour qui le péché mortel des mécréants est de produire, sans la moindre repentance, du carbone en ayant recours aux hydrocarbures. Et certains chanoines verdoyants ne sont pas loin de penser qu’il faudrait mettre en place des camps de rééducation pour corriger les impies.--- Jacques Brassard

13 janvier, 2017

La réflexion du jour

Une famille doit payer 250 $ de plus par année à la station-service à cause de la taxe carbone? Donnez-lui 250 $ de crédit d’impôt à la fin de l’année. De cette façon, nous changerons nos comportements sans nous appauvrir, et sans donner un bar ouvert aux politiciens.---David Descôteaux

12 janvier, 2017

La réflexion du jour

La création d’emploi au Québec doit une fière chandelle au secteur public. Imaginez-vous qu’au cours des deux dernières années, il s’est ajouté dans le secteur public québécois quelque 61 700 emplois. Cet ajout représente à lui seul 44,7 % de tous les emplois créés au Québec durant les deux années.--- Michel Girard

11 janvier, 2017

« Sire, surtout ne faites rien ! », de Charles Gave

La sortie d’un ouvrage de Charles Gave est toujours un événement. Présentation de « Sire, surtout ne faites rien ! ». Une ode à la liberté, dans un contexte de médiocrité ambiante. Vivifiant.

Par Johan Rivalland.

Nous avons déjà eu l’occasion ici même de présenter deux des précédents ouvrages de Charles Gave, « Libéral, mais non coupable », sorti en 2009, sur les origines de la crise de 2008 et le poids de l’interventionnisme public, ainsi que « L’État est mort, vive l’État » (pour lequel une horrible faute est demeurée dans le titre de l’article), paru en 2010 avec pour sujet le social-clientélisme et ses effets.

Nous avons déjà eu l’occasion ici même de présenter deux des précédents ouvrages de Charles Gave, « Libéral, mais non coupable », sorti en 2009, sur les origines de la crise de 2008 et le poids de l’interventionnisme public, ainsi que « L’État est mort, vive l’État » (pour lequel une horrible faute est demeurée dans le titre de l’article), paru en 2010 avec pour sujet le social-clientélisme et ses effets.

Dans la continuité de ce dernier titre, et de « C’est une révolte ? Non, Sire, c’est une révolution ! », qui avait précédé en 2006, et faisant référence au passage au cri du coeur émis par le chef d’une délégation d’armateurs de Saint-Malo reçue par Louis XIV, Charles Gave revient avec ce nouvel ouvrage, qui est en réalité une compilation de différents articles sélectionnés parmi ceux écrits sur le site de son Think tank l’Institut des libertés depuis 5 ans.

Ces articles sont regroupés au sein de trois parties qui ont pour titres respectifs, en forme de clin d’œil à Karl Popper :

– Les concepts qui sous-tendent une société ouverte, dont l’objet est de présenter un ensemble de concepts économiques, politiques ou philosophiques au sujet desquels le bon sens est malheureusement trop souvent oublié et dont il y a pourtant de très bonnes leçons à tirer. Treize concepts qui tournent autour de l’idée de l’état de droit, thème cher à l’auteur, mais à nous aussi lecteur. Un état de droit sérieusement mis à mal dans un pays où règne trop souvent le droit de l’État.

– Les ennemis de la société ouverte, qui s’attaque aux théories proches de cette défense du droit de l’État, les erreurs graves qu’elles entraînent et les méthodes employées par leurs promoteurs. Des théories très souvent basées sur la démagogie et dont Charles Gave va nous révéler les effets très concrets.

– La réflexion face à la réalité, qui vise enfin à tirer des leçons des observations précédentes et offrir des clés de lecture de notre monde, en vue de tâcher de mieux savoir l’analyser et s’en inspirer dans l’action. Une troisième partie qui élargit le spectre du champ d’étude précédent aux questions internationales, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elles sont loin d’être secondaires et sans effets sur nous.

Le bon sens au service de la réflexion et de l’action

Charles Gave est un entrepreneur actif, mais aussi comme il y insiste simple citoyen, et observateur infatigable et de longue date de notre vie économique, politique, sociale ou encore internationale. Un homme d’expérience dont les découvertes multiples, tout au long de sa vie, méritent d’être partagées et transmises, avec pour dessein d’en tirer les leçons qui permettront à d’autres à leur tour d’en tirer des enseignements utiles pour le présent et l’avenir.

À travers de nombreux préceptes, formules et proverbes du passé toujours aussi pleins de vérités et qu’il remet au goût du jour, il parvient à nous convaincre de l’importance de faire appel, aussi souvent que possible, au bon sens et à la connaissance de ce que nous ont transmis les anciens (philosophes, économistes, penseurs, scientifiques et praticiens dans de nombreux domaines).

Il décrit ainsi, par exemple, de manière très concrète et pragmatique, des mécanismes économiques connus et éprouvés, tout en se référant à une parfaite connaissance des théories économiques et grands auteurs du passé.

Il dénonce des hérésies telles que les « faux prix » ou tout ce qui fausse, de manière générale, et finit par miner, l’économie. Généralement au profit des « rentiers », dont Jean-Marc Daniel, dont nous avons présenté ici le dernier ouvrage très récemment, montre lui aussi le rôle néfaste dans l’économie. Et selon un principe de lutte des classes, non pas au sens de Marx, mais de Charles Comte et Charles Dunoyer, qui a inspiré Frédéric Bastiat, système qui, à terme, risque bien de finir par se retourner contre eux, plaçant comme c’est déjà le cas à la tête du pays quelqu’un dont la médiocrité n’a d’égale que la fatuité.

Car il s’agit bien ici de dénoncer, en le décrivant sous de multiples facettes, ce que l’on appelle le capitalisme de connivence.

Adopter une démarche moins fondée sur les préjugés

Dans cet ouvrage, Charles Gave rend hommage à tous les grands auteurs ou hommes d’État qui ont pu exercer une influence positive sur sa pensée (Mises, Hayek, Revel, Soljenitsyne, etc., je ne peux tous les citer, ils sont trop nombreux, dans tous les domaines).

Parmi eux, Alfred Sauvy, à l’égard de qui Charles Gave exprime toute son admiration, tant du point de vue de la démarche d’esprit de celui-ci que de son caractère visionnaire. Un grand esprit adepte, comme Joseph Schumpeter, des analyses à partir des données disponibles plutôt que des préjugés, caractéristiques de la démarche scientifique (avec, bien sûr, tout le recul nécessaire).

Déplorant que, selon certaines études, plus de la moitié des thèses actuelles en Économie, pour le seul cas des États-Unis, tricheraient sur leurs conclusions par l’utilisation du langage mathématique, il confie :

À l’international, qui occupe la dernière partie de l’ouvrage, de même des erreurs ont été commises de la même manière, parfois de manière irréversible.

Comme dans le cas de la Syrie (mais pas seulement), pays familier à Charles Gave, dont il nous montre que la volonté française du gouvernement du Front Populaire de promouvoir un grand État, en cassant ainsi la relative harmonie entre les différentes populations, a détruit les fragiles équilibres, conduisant aux situations catastrophiques que l’on connait aujourd’hui au Proche-Orient.

Mais ce ne sont là que quelques-uns des nombreux sujets abordés par l’auteur dans cet ouvrage, dont je ne saurais trop vous conseiller la lecture véritablement vivifiante et stimulante.

- Charles Gave, Sire, surtout ne faites rien ! Vous nous avez assez aidés, Jean-Cyrille Godefroy, septembre 2016, 248 pages.

S'abonner à :

Commentaires (Atom)